地誌輪読会

Local History Reading Group 会員限定地誌輪読会について

藤沢をはじめ相模地域を記した地誌が数多く残されています。それら地誌から藤沢を中心にして郷土史を学ぶ会を毎月第一日曜日に湘南台市民センターで開催しています。 会員はどなたでも参加できます。午前の部または午後の部だけの参加も歓迎します。もちろんお試し見学も可能ですので、お問い合わせ下さい。

会員は随時募集しております。

会員になると、会員限定のコンテンツに参加・アクセスができます。

現在開催中

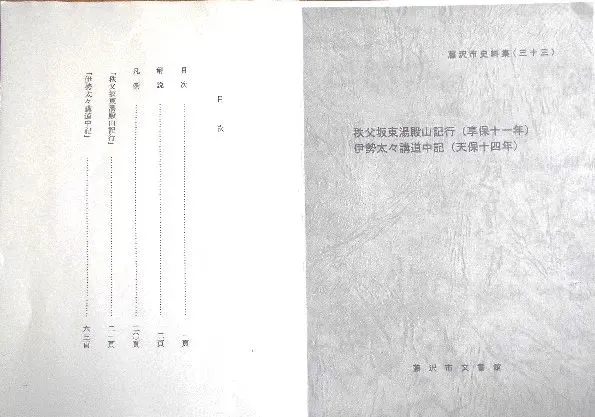

藤沢市史料集33

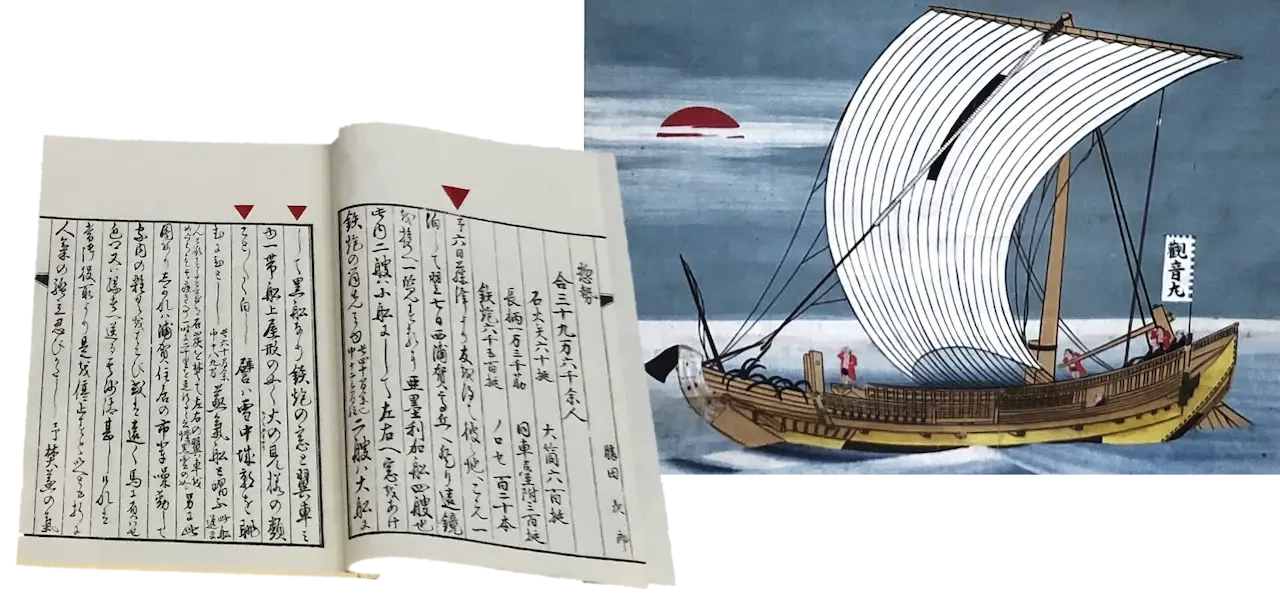

「秩父坂東湯殿山記行」(享保十一年)

「伊勢太々講道中記」(天保十四年)

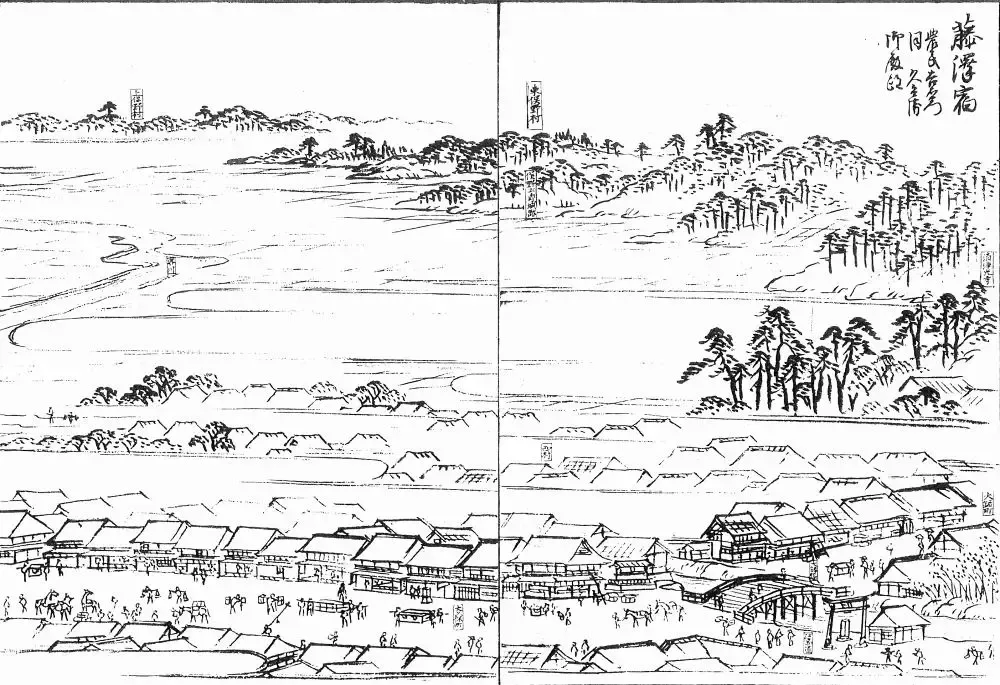

実施報告へ 前半 「秩父坂東湯殿山記行」 藤沢宿の平野半右衛門が、享保11年(1726)に秩父34箇所、坂東33箇所と出羽3山(湯殿山・月山・羽黒山)の 各霊場を巡拝した記録です。出羽3山の中でも、特に庶民の信仰を集めたのが「いかなる難病も必ず平癒する」といわれた湯殿山でした。

後半 「伊勢太々講道中記」 高座郡萩園村(現・茅ヶ崎市萩園)の青木長右衛門嘉房(1778~1852)が、天保14年(1843)に伊勢神宮への参詣と、そこでの太々神楽の奉納を目的とした旅の記録です。 和歌、俳句も豊富で、箱根山では「おうへいに 鳴鶯 箱根山」と詠んでいます。伊勢で一行が世話になった御師方の対応も格別だったと思われ「是ぞ誠の極楽可成」と記しています。 また、太々神楽の様子や、京都観光の様子なども細かく記されています。

茅ヶ崎市史料集5

「太平年表録」

実施報告へ 柳島村(茅ヶ崎市柳島)の名主で、柳島湊の船主の藤間柳庵(1801~1883)が、嘉永六年(1853)~明治五年(1872)の維新変革期に生起した政治・外交・社会の 出来事について、入手した御触書や風聞、柳庵自身の見聞を年代順に編纂したもの。幕府の崩壊を目の当たりにした柳庵の思いを伝えています。

実施報告一覧

午前の部

| 実施期間 | テキスト |

|---|---|

| 令和2年10月 ~ | 藤沢市史料集33 「秩父坂東湯殿山記行(享保十一年)・伊勢太々講道中記(天保十四年)」 |

| 令和元年7月 〜 令和2年9月 | 渡辺崋山の紀行文 「游相日記」 |

| 平成29年6月 〜 令和元年6月 | 藤沢市史料集28 「伊勢参宮道紀行・道中日記」 |

| 平成28年2月 〜 平成29年5月 | 藤沢市史料集31 「旅人が見た藤沢」 |

午後の部

| 実施期間 | テキスト |

|---|---|

| 令和5年7月 ~ | 茅ヶ崎市史料集5 柳島 藤間柳庵「太平年表録」 |

| 平成28年7月 〜 令和5年6月 | 「相中留恩記略」 |

| 〜 平成28年6月 | 「鎌倉大草紙」 |

実施報告

藤沢市史料集33

「秩父坂東湯殿山記行(享保十一年)・伊勢太々講道中記(天保十四年)」

前半「秩父坂東湯殿山記行」

藤沢宿の平野半右衛門が、享保11年(1726)に秩父34箇所、坂東33箇所と出羽3山(湯殿山・月山・羽黒山)の 各霊場を巡拝した記録です。出羽3山の中でも、特に庶民の信仰を集めたのが「いかなる難病も必ず平癒する」といわれた湯殿山でした。

後半 「伊勢太々講道中記」

高座郡萩園村(現・茅ヶ崎市萩園)の青木長右衛門嘉房(1778~1852)が、天保14年(1843)に伊勢神宮への参詣と、そこでの太々神楽の奉納を目的とした旅の記録です。 和歌、俳句も豊富で、箱根山では「おうへいに 鳴鶯や 箱根山」と詠んでいます。 伊勢で一行が世話になった御師方の対応も格別だったと思われ「是ぞ誠の極楽可成」と記しています。 また、太々神楽の様子や、京都観光の様子なども細かく記されています。

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2025年6月1日 参加:15名 | 前回作者は3月1日全日芝居見物をおこなった。当日の芝居の演目を調べたが資料にはなく大坂の芝居に関する資料がありこれを解説する。『摂津名所図会』に載っている大坂歌舞伎の芝居小屋が道頓堀周辺に6座確認できた。合わせて道頓堀になぜ芝居小屋ができたか、その経緯や道頓堀の歴史が説明された。現在でも宗右衛門、久郎右衛門という町名が残っている。歌舞伎の歴史と人形浄瑠璃との関係も解説された。さらに天保の改革と江戸大火の結果歌舞伎にも様々な影響がでたことが説明された。猿若町の名前は奉行所から名付けられたもの。大火後再建された江戸歌舞伎座は明治元年まで続き現代の歌舞伎座の基礎をつくった。 作者は夜船で橋本まで行ったが流れに逆らい淀川から京都までの旅は現在では考えられないほどの窮屈な旅だったようだ。上り船曳き上げは多くの人力を必要としたことが図から確認された。 次回は京都の観光地などの街の案内から始めることになった。(伊沢) |

| 2025年5月4日 参加:13名 | 輪読した頁: 94~95 前回の内容をプリントを使って詳しく解説する。綱敷天神と密接な関係人物である菅原道真についての解説。彼は901年1月25日大宰府権次官に任命され左遷されます。当時大宰府は、朝鮮はじめ南貿易の重要拠点で私腹を肥やす人たちにとっては魅力的な場所でしたが、品行方正、天皇の信任篤い道真は中堅勢力。藤原家にとっては煙ったい存在でした。道真は彼らの罠にかかり、九州に左遷されます。通常14日かかるところを55日もかかっています。これは途中、道真を亡き者にしようと浪荒い玄海灘に漕ぎ出したり、いろいろ嫌がらせをしたからだと言われています。瀬戸内海沿いに綱敷神社が多いのは、道真が上陸し、漁師たちが彼のために網を円座に丸めてお座りいただいたのが名の由来だといわれています。現在6つの綱敷天神社、天満宮があります。道真は帰京できず当地で59歳で亡くなっていますが、彼の死後京都では落雷、火事が起こり、都の人は彼の祟りだといい、霊を慰めるために学問の神に祀り上げたといわれています。 ちなみに平将門、菅原道真、崇徳天皇が、日本3大怨霊といわれています。次回は94ページ5行目からです。 |

| 2025年4月6日 参加:11名 | 輪読した頁: 92-4行目~93-6行目 青木長右衛門一行は播州(現在の兵庫県)へ入国しました。2月28日、田中屋泊り翌日舞子の浜から見た松林の絶景に感嘆しています。その後、一ノ谷、三ノ谷などを巡り、海岸線が赤白色に染まっているのが誠に不思議と述べています。これは上流の川水が酸化され赤色化したものと思われます。 更に東へ河内・和泉(何れも大阪府)、摂津(兵庫県・大阪府との半々)の国境には楠木正成(1294~1336)の墓碑があります。これは1331年(元弘元年)に後醍醐天皇の再度の倒幕計画が判明した際、正成は河内の赤坂城や千早城に拠り、巧みな兵法と知略で幕府の大軍を防ぎます。建武の新政で河内・和泉・摂津3国の守護。足利尊氏が新政府から離反すると、これを九州に敗走させ1336年(建武3年)、尊氏が再び東上するのを摂津の湊川に迎え撃ちますが、正成は足利直義に敗れて自害しました。(川口利光) |

| 2025年3月2日 参加:16名 | 輪読した頁: 進捗なし 前回輪読した「金毘羅権現」と「喩迦権現」との両参りについて追加の資料説明がある。虎ノ門に「金毘羅権現」の分社があるのは関東地方の人でも良く知っているが「喩迦権現」の名前を聞いたことがある人はまれである。海の安全を司る「金毘羅」さまは歌に歌われるほど馴染みがあるが後者は全くない。関西以西は二社参りが盛んであるようだが、江戸の屋敷に社を建て御利益を宣伝し、多くの人を集めた金毘羅参りは宣伝広報活動が巧だったことが確認された。1854年に藤沢遊行寺に「喩迦権現」を祀った記録『藤沢山日鑑』を読む。明治4年まで毎年3月に喩迦、熊野権現の祭禮を行っていたことに一同驚く。記録にあるが現在権現様は現存していない。 播州の海岸沿いには多くの有名な松があるが作者も防砂林として植えられた巨木の松に感動している。浮世絵に載るほど当時の松は有名で、おめでたい席で歌われる高砂の松は尾上の松か相生の松かいろいろな意見がある。 |

| 2025年2月2日 参加:12名 | 輪読した頁: 91-4行~92-4行 2月27日は行程から推測すると1日43kmが妥当ではないかというみんなの意見。当時は当然ナンバ歩きだったが、この走行方法は畑を耕すときに鍬と脚を同時に出すので、日本人は農耕民族の体の動きが本能的に刷り込まれているという意見に一同多いに納得する。大石内蔵助の掟の盃に書かれている文字で、「下に置くべからず」の内容は、最後まで飲み干すことを言っているので、この風習は今でも高知県に残っているとのこと。この盃はどれくらいの大きさで、なぜ津軽大石家で発見されたのか各自の意見が非常に面白かった。太平の元禄期に起きた仇討ちに江戸庶民の興奮度が伝わってきて、本文輪読より盛り上がる。赤穂の塩は藩に莫大な利益をもたらし、他の藩から塩田業に関する問い合わせがたくさんあったということを知る。 |

| 2024年12月1日 参加:9名 | 輪読した頁: 89-4行~91-3行 22日 金毘羅大権現から弘法大師生誕の地・善通寺を参詣する。ここで弘法大師にちなんだ歌を詠むが、歌にも季節が緩んで春らしくなったことがわかる。丸亀から朝8時ころに船に乗り、約8時間かけて対岸の田の口に着く。だいぶ時間が掛かっているのはなぜかと議論になる。瀬戸内海にはたくさんの島があるので途中どこかの島に立ち寄った?いや現在のような大きな船でないので、風任せの船旅だから当然時間がかかった?歌に出てくる鯱(しゃち)、鮒(ふな)、鯲(どじょう)が出てくるのは、深海と浅海を経験するほどの厳しい船旅であった? 等の意見が多数でる。当時は備前、備中、備後にわかれていて、作者は備中の一の宮に参詣する。岡山では御影石の橋を渡り、25日藤井宿に泊まる。27日の記述が抜けていて、その日は御着宿に泊まったことになる。川の土手にある赤松円心の墓は、あばれ川だった千早川から、赤松家の菩提寺に移されたかもしれないという意見がある。しばし墓の話で盛り上がる。 |

| 2024年11月3日 参加:12名 | 輪読した頁: 87-14行~89-3行 最初に音読をして始める。四国に渡るには大阪のルートと加田からのルートがあったが長右衛門は加田から船に乗り淡路島を右手に見て撫養(むや)に上陸。鳴門海峡の渦も見たのであろうか長時間の船旅で船酔いした狂歌を残している。江戸時代盛んだった斎田塩について説明がある。赤穂や徳島藩は塩で多いに潤っていたようである。塩は戦後専売公社が独占していたが昭和60年に民営化してからいろいろな種類の塩を食べることができるようになり暫し塩の話で盛り上がる。金毘羅宮は船乗りの守護神として有名であるが歴史を調べると象頭山に天竺から飛翔し鎮座した山岳宗教と修験道が融合した神仏習合の神で天狗の面を 背負った行者が全国をまわり日本中に金毘羅信仰が広まった。有名な歌 “追風(おいて)に帆かけて シュラシュシュシュ”は船頭の眠気覚ましと 夜間航行中乗船者に安心感を与えるためにも歌っていたことは一同目から鱗だった。現在虎ノ門にある金毘羅大権現は江戸城の裏鬼門にあり、 丸亀藩の屋敷内にあったが江戸庶民のため毎月十日邸内を開き参拝を許可した。今もこの地で参拝できるそうだ。 |

| 2024年10月6日 参加:15名 | 輪読した頁: 86~87-13行 前回慈尊院を参拝してから船に乗り紀の川をくだり若山まできた。今回紀の川について追記がある。紀の川の河口付近は大昔海であり1620年の大洪水で大きく流れがかわったことが昔の地図で確認された。 若山は当時紀州家のお膝元でたいへん栄えていたがそれ以上に青木長右衛門さんにとっては伊勢と同じくらいのあこがれの土地だったことが文章から分かる。 聖武天皇に同行した山部赤人が読んだ歌に代表されるように歌詠みにとって1度は行きたい場所で芭蕉を含め多くの歌の題材になるほどの風光明媚な場所であった。 若山から和歌山にかわったことからもわかる。紀三井寺、和歌の浦、和歌三神など長右衛門にとって次から次へと歌が湧き出た場所であった。 伊勢参りをしたあと金毘羅を訪れる団体客は加田から撫養(むや)まで大型船で行く短距離の海路が開発されたため、大坂ルートの金毘羅詣船客が激減した。 周辺の旅籠の主たちのお客の奪い合いの記事はさながら現代のJALとANAを連想させられた。 |

| 2024年8月4日 参加:13名 | 輪読した頁: 84-8行~85末 15日 高野山のところから音読をしてから解説に入る。作者が月牌(がっぱい)の位牌4本立て施餓鬼等いろいろ供養したとあるが参加者もあまり仏教用語、行事に詳しくなかったので大変参考になった。日本の仏教は宗派により異なることがあり改めて茶代の意味を認識する。大山に茶湯寺があるがこれも関連しているとのでは?という意見があった。 奥の院や宿坊は独特の雰囲気があり訪れた人の話を聞く。弘法大師の御母堂が住んだ慈尊院に大師が月に9回も(たくさんという意味)通ったところから九渡山という地名が残った話は初めて聞く。丹生都比売神社は紀伊一の宮で高野山の鎮守として古くからある。作者は上った道と反対側の道を下山して紀の川を船で和歌山に行った。いつものように作者のダジャレの句がある。 |

| 2024年7月7日 参加:15名 | (先月輪読箇所の補足)前回刈萱同心について簡単に解説したが今回はその人物とそれに関係する説教節についてさらに深く学習する。説教節は中世に起こり近世にかけて盛んになった語り物の芸能で起源は仏教の説教である。特に浄土宗系の仏教において庶民にわかりやすく一定の旋律を伴って三味線、人形操り、小屋掛け興行、人形浄瑠璃へと発展するが江戸中期になると文字文化に押され衰退する。現在では多摩地方、群馬の一部に残っているそうだ。京都に住んでおられた方が説教節を聞きに祖母に連れられてよくお寺に通ったという話もありました。現代でも有名な『小栗判官』『刈萱同心』の説教節をCDで聴く。語りと三味線を一人で行う芸術性の高いものに一同感動する。 高野山は単独山でなく8座の総称で女性禁制外の寺院は女人高野と呼ばれた。作者たちは高室院に泊まっているがここは北条氏直が潜居した場所で小田原坊といわれる。碑文にある弘法大師の歌、"恐れる"は"忘れる"の誤植(もしくは翻刻時の誤読)ではないか? という意見がある。作者が泊まった玉屋は当時としては非常に立派な宿屋であったことが紀伊名所図から判明する。 |

| 2024年6月2日 参加:12名 | 輪読した頁: 82-4行~84-7行 奈良市の地図と名所案内図を参考にして奈良県全体を確認する。奈良市から大和郡山市、明日香村、吉野町、十津川村まで非常に大きな県であることを再認識する。初瀬寺、染井寺は存在しないので作者の誤認識か。当麻寺の中将姫伝説と蓮の茎で織ったとされる曼荼羅についていろいろ活発な意見が出る。 多武峰寺は明治2年談山神社として独立。木造建築の十三重塔の他に石造のものがあることは全員知らなかったが今は先頭が破損しているという。 14日は吉野山泊まりであるがまとめて書いた俳句や狂歌の解釈がいろいろあって異年齢の輪読会の良さを改めて知る。 説教節に出てくる石堂丸、千里前の話は次回に。日牌、月牌の説明があり金二朱を支払ったという文で現在の価格に換算したらどれくらいか議論する。 高野山高室院に関しては、寒川町にて詳しい研究がされているそうです。 |

| 2024年5月5日 参加:14名 | 輪読した頁: 80-14行~82-4行目 前回輪読した場所を地図で確認する。この地図は平城京の地図に現在の住所を重ねた非常に学習者には理解しやすい便利なもので朱雀大路を中心にして左京区のほうが広く延びているのが分かる。 これは東大寺や興福寺のような勢力ある寺院が多くあったからだといわれている。作者が1日にたくさんの寺院に行っているが地図上では8キロ範囲にすべてカバーされているので当時の人の脚力では 可能だったことが納得できた。奈良の旅籠小刀屋善助は猿沢の池近くに500人が泊まれる立派な宿だったことが分かった。正大寺は唐招提寺のことであったことも判明する。興福寺の焼木能は 『大和名所図会』から薪御能のことで四座(金剛、金春、宝生、観世)が毎年2月7日から14日までおこなわれていてこれに合わせて作者は見にいったようだ。しかもVIP用の桟敷席で見たことが 本文からわかる。 内七在所、外七在所の寺を参詣したが法隆寺が内、外に出てくるのでこれは記憶違いか、当時どちらでもよかったのかが疑問として残り各自の宿題になる。 |

| 2024年4月7日 参加:13名 | 輪読した頁: 78-7行~80-13行まで 前回作者と同講に参加した三觜八郎右衛門(*1)は二見ヶ浦から別行動をとったのではないか?という疑問を確認するため当時の街道が分かるプリントを検討する。 二見道、鳥羽道、磯部道があり、三觜は朝熊山から別行動で鳥羽道を下り磯部道でもどったようである。途中青峯山正福寺があり廻船業を営む人には風雨の難を逃れるという信仰が あったのでわざわざ回り道をしたようである。また磯部には内宮の別宮 伊雑(いざわ)宮があったということを学習者は始めて知る。 外宮に参詣したのち夜は古市に繰り出しこの旅行の目的は達成され、その翌日各自帰路に着く。作者たち経済的に余裕のある人たちは初瀬街道の名張、灰(榛)原を 抜け長谷観音を参詣する。三条の小鍛冶宗近のことが話題になる。有名な刀鍛冶で以後の刀鍛冶師に多くの影響を与えたという。刀、太刀の違いの解説や歴史が話し合われた。 俳句、狂歌の印象、解釈が各自行われ一句から様々な解釈がなされ、多数が出席する輪読会の面白さを各自体感することができた2時間でした。 (*1)三觜八郎右衛門は、この神沢講に参加しており、筆者(青木長右衛門)とは別の組で、伊勢参宮の旅に同道している。その道中日記は『藤沢市史2 近世資料編』に掲載されている。 |

| 2024年3月3日 参加:14名 | 輪読した頁: 77-14行~78-7行まで 明治35年の伊勢市の測量図と現在の伊勢市の地図を比較して大きく変化した点を目と解説によって詳しく知ることができた。今日伊勢外宮と内宮は車で 簡単に行けるが当時は3キロの道を歩きや駕籠で入ったのが地形からもよく分かった。 坊入りしてから3ヶ日目に道中のメインである太々神楽が挙行されたが、作者にとってはあまり感動しなかったようで75両は高すぎると感想を 漏らしているのが面白い。その後物見遊山で二見ヶ浦に行き夜は全員で遊郭古市に行った様子が描かれる。現在京の都おどりの基礎になった様子が 伊勢古市踊ヱ図(浮世絵―藤沢浮世絵館所蔵)を使って解説がある。作者にとっては神楽奉納よりは古市のほうが面白かったのかも知れない。 |

| 2024年2月4日 参加:13名 | 輪読した頁: 77-1行~13行 『ニッポンの旅 江戸達人と歩く東海道』で大井川の川渡を詳しく学習する。ダムがなかった江戸時代大井川は箱根越えと同じく難所の一つで雨が続くと川止めになった。 川渡の詳しい状況と料金などは大変参考になった。橋が架けられなかった理由も興味深い。 二月朔日の輪読。一ノ木神主家来、杉本権太夫家来が迎えに来て酒肴で御馳走になった。本来なら二見浦の見物が雨でできず馬,籠に乗りさながら大名行列気分で新茶屋に泊まる。 駕籠は八拾丁併馬五七疋 の文で五七疋は57頭か35頭かが問題になる。明治時代まで日本人は十の位取りの意識がなかったので七七49日と同じように35頭ではないかという結論になる。 前回牛頭天王に参詣したが津島神社にある有名な富くじ(津島市重要文化財)の説明がある。白子(しろこ)観音の山桜不断桜は現在も国の天然記念物になっていている。津観音は浅草観音、名古屋の大須観音と並ぶ日本3大観音の一つで伊勢参りの参拝客で多いに賑わったという。 『伊勢参宮名所図会5巻』の絵図には節分の鬼おさえの図があるが罪人を鬼に見立て棒でたたいている怖い様子が描かれている。 |

| 2023年12月3日 参加:-名 | 12月は、地誌輪読会の特別企画のためお休み。 ※特別企画の実施報告は、「太平年表録」2023/12/3の項にて掲載。 |

| 2023年11月5日 参加:12名 | 輪読した頁: 75-12行~76末 作者は27日名古屋、28日桑名、29日神戸まで歩いたことが分かる。名古屋では姉がいたようで宿屋に泊まらず姉のところに行き その後1等地にある末広町に他の人達を誘い派手に遊んだようである。 御三家のお膝元である名古屋は田舎の人がビックリするほど賑やかな様子が分かる。当時の殿様は倹約令が出ていたにもかかわらず 城下はそのようなお触れに反抗するように派手であったことが説明された。 道中記らしく桑名の城、神戸の白子観音に参詣した様子が書かれていた。 -用語について-* 前回の歌に出てきた鰒をうなぎと発音音読したがこの字は江戸時代はあわび、ふぐのことを指すということが説明された。 * 下拙 自分のことをへりくだって言うことば。拙者。吾輩 * 歌姪 これはなんと発音するのか、どのような意味か次回までの宿題 |

| 2023年10月1日 参加:14名 | 輪読した頁: 72-5行~75-11行 小田原~池鯉鮒宿(愛知県知立市)までの行程を数行ずつ音読。難字の読み、語句の疑問や解釈、道中の様子等を話し合いました。 1日目の泊りは小田原宿。翌朝まで見送る人もいます。宿泊先は脇本陣なのに、平面図でみると、伊勢御師宅より狭く実地で見る大切さを痛感。狂歌で道中の行程を辿ります。 2日目三島宿・3日目吉原宿泊。翌日、元市場富士の白酒を飲まずに蒲原宿で大茶碗で冷酒を一盃。由比、難所の薩多峠、興津を過ぎ、4日目江尻宿泊。久能山、府中城、浅間山を見学。 5日目の府中宿の夜は幕府公認の遊郭(御免)に総出。金谷宿・森宿・西川宿・大野泊、鳳来寺を参詣。豊島稲荷は初午の前で、御油と小豆飯を奉納し10日目赤坂宿の紅葉屋泊。 御油は油揚げとの解釈に納得。小豆飯は赤飯ではの疑問に、うるち米と小豆で炊いている実例が紹介された。池鯉鮒宿(知立)は山吹屋泊です。 前回の撒き銭は、祀ってほしいと寄ってくる雑神を祀る依代がないため、四方に銭を撒くという民俗学者の説が紹介された。 |

| 2023年9月3日 参加:13名 | 輪読した頁: 71-4行~72-5行 前回から始めた音読は行数を短くして行ったため文法的疑問、難字の解説、語彙の説明等、詳しくしたので全員納得の行くクラス運営でした。 村を出てから全体5組の集合場所馬入川までまき銭をしながら出発します。天気にめぐまれ小田原宿までは見送りの人達も多く集まり近年まれにみる賑やかな門出でした。 100人近い集団で小田原宿の予約が1軒だったため急遽5軒に分散し以後この形式で行われます。 自分の連句を入れるため記述が前後しているのは作者の人柄を感じます。大磯でも俳句を披露。 伊勢御師宅の配置図、家老の意味、当時の両替商の役割、貨幣レートについての説明や疑問について活発な話し合いが行われました。 |

| 2023年8月6日 参加:13名 | 今回から全員で声に出し輪読をする形式にする。 荻園村の青木長右衛門達が5年かけて75両の積み立てが満期になり天保14年1月16日伊勢に向けて出発する前書きを全員で輪読。 1~5班までの参加者の名前を読むところから個人で読む。平均20余人の団体で途中から加わった者をいれて100余人の講はさぞかし賑やかであっただろう。 班分けについて親しくしている村同志や年配の付き添いの若年者があったらしい推測がなされ様々な視点から意見が交わされた。 当時藤沢村という呼称はなく、人家の少ない柄沢村辺りへ藤沢宿から移住したの人々があったことから藤沢村という感覚で使ったのか??という疑問や、16日の夜出立したとあるが何か意味があるのかという疑問がだされた。 各自の疑問をみんなで共有するこの形式はなかなか面白い。今後の展開に期待が持たれる。 |

| 2023年7月2日 参加:13名 | 今回から天保14年高座郡萩園村の青木長左衛門が伊勢神宮へ参詣した旅日記を輪読することになりました。 スライドを使ってお伊勢参りとはどのようなものだったのかの説明が浮世絵や地図を使ってあり当時の人口約3000万人のとき約500万人が参詣した事実に一同驚きました。 60年周期で訪れたという熱狂的お伊勢参りは講を組んで出かけぬけまいりといって奉公人がふらりと旅に出てしまうほど江戸中期から後期にさかんに行われたようです。 現在の一般庶民が手頃な感覚で海外旅行にでかけられる下地はこのころにつくられたようで重い荷物を目的地まで運んでくれる宅急便のシステムもこのころにできたようです。 御師と呼ばれる今でいう伊勢神宮旅行代理店の社員が出発から宿の手配と懇切丁寧に旅の手配をしてくれたので参詣人たちは安心して旅ができたようです。 やっとためたお金でにぎやかに団体旅行を楽しんだ有様が目に浮かぶようです。 次回は農閑期の1月16日馬入川の川岸から出発して70日かけて帰宅するまでの道中記録を皆で声に出して輪読する予定です。 |

| 2023年6月4日 参加:13名 | 『観音信仰について』秩父坂東湯殿山記行が終わり前回の鎌倉の変遷に続く補足の観音信仰について解説がある。 江戸時代何日もかけて観音巡りをする情熱の根底にはなにがあったのかという疑問に対し観音菩薩とは何かという説明がスライドを使っておこなわれた。悟りを得た如来を頂点に、菩薩観音、明王、天があり日本に佛教が入ってきて支配者階級からその下の階級へと広まった。 空海が持ち帰った密教は余りにも修行が厳しかったため現世御利益がかなえられるやさしい教えが下層階級に広まり、末法思想や浄土教、日本古来の神教が融合して観音信仰が広まった。 鎌倉時代頼朝の観音信仰から急激に広まり四国、坂東、秩父を巡礼することが江戸時代には信仰と物見遊山が重なり一般庶民も手軽にいけるようになった。観音信仰は日本人の魂、思考や生活様式にしみ込んでいる問題で非常に奥が深いという結論になった。 一神教と違い他の宗教との共存を認める懐の広いのが仏教であるという意見に皆賛成する。 空海の真言宗に対し天台宗比叡山で学んだ僧から新しい宗派が生まれた。 |

| 2023年5月7日 参加:12名 | 作者が満願となった鎌倉についての解説がある。1333年鎌倉幕府が滅び室町幕府と関東管領とのトラブルにより鎌倉公方が古河に移ってから鎌倉は荒れ放題になった。 頼朝が京都をまねてつくった鎌倉の町は津波により高徳寺の大仏の建物も流され、材木座から続く15~20m幅の道路も荒地になってしまった。 鎌倉が復活したのは徳川家康が江戸入りしてから家光の頃幕府が安定して庶民にもゆとりが現れ金澤八景、江ノ島、鎌倉巡りにいくようになってからだ。 江戸から5泊6日の物見遊山で多くの旅行者が訪れ、明治以降は政治家、文筆家の別荘地として栄え現在の鎌倉が出現した。道路も観光客用の店に占領され長期間の旅を した観音信仰とはなんだろうか、日本人の精神の構造が分かるかもしれないのでもう少し掘り下げたらという意見がありました。 |

| 2023年4月2日 参加:11名 | 半右衛門さんは保土ヶ谷新町から戸塚へ出て杉本寺から鎌倉古巡礼道を歩き岩殿寺につきました。出発地の藤沢はもうすぐです。 鎌倉大町の田代観音から長谷寺の長谷観音をお参りしてついに懐かしい我が家に帰って来ました。享保11年5月19日55日の観音巡礼の旅は終わりました。 1日数十キロを歩き続けた達成感はいかばかりかと想像するほかありませんが出迎えた家族や村の人たちにとってしばらくは土産話に花が咲いたことでしょう。 私達も半右衛門さんの書き残した旅日記で当時の旅や経済、地形、観音信仰に触れることができました。 鎌倉にある安養院田代寺、長谷寺は浄土宗で岩船寺は曹洞宗です。この三寺だけが天台宗、真言宗からなる観音信仰の中で違っているのはなぜか疑問がでたが結論は持ち越し。 安養院、長谷寺の成立経過が詳しく解説されました。次回は観音信仰全般について意見交換をする予定です。 |

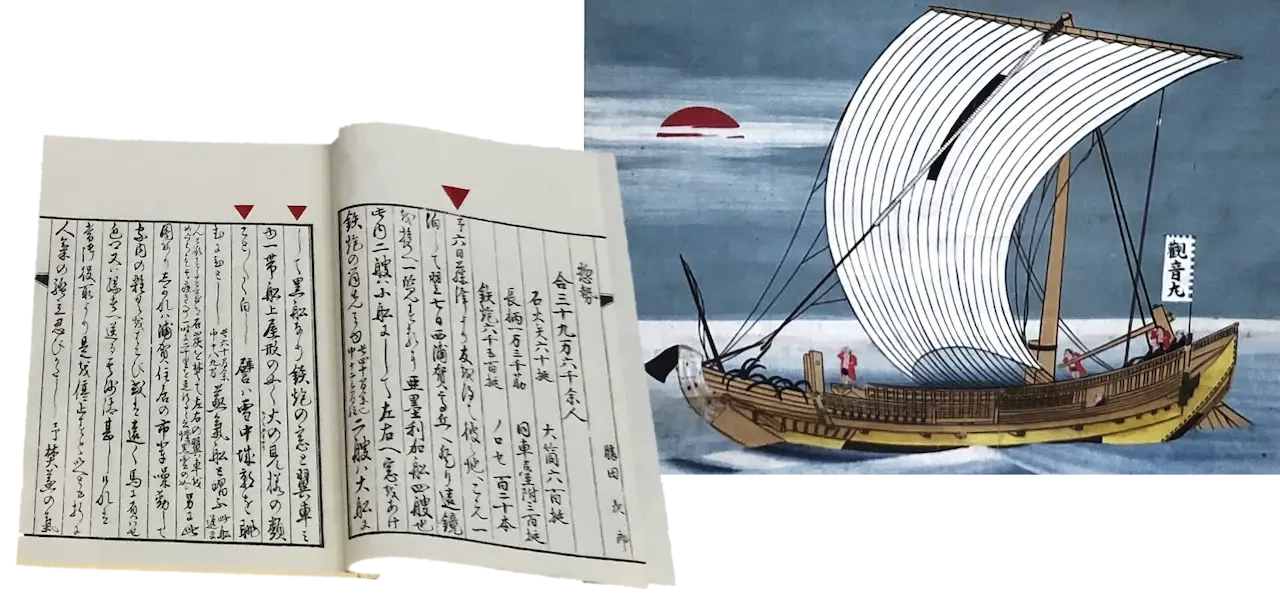

| 2023年3月5日 参加:15名 | 作者は三十番札所高倉観音から木更津へ行き海を渡って神奈川県横浜市の神奈川宿へ入った。船賃一人につき八拾文であった。 この文章から当時の江戸湾の海上交通、航路、船はどんな船だったか?当時の神奈川宿の説明が資料をもとに解説された。 それによると江戸湾という地名はなく太平洋が外海、湾内は内海と認識されていて江戸湾という言葉はそれまでの資料にはなかったとのこと。 ペリー 一行が来て江戸の前に広がる海を江戸湾と呼んだらしくこのころから浦賀奉行所の役人たちが使い出したといわれている。興味深い話に皆納得。 さらに当時の押送船、弁才船、菱垣廻船、樽廻船、北前船、五大力船の違い、用途、利点、構造の説明がありました。海に囲まれた日本は古来から 海上交通が盛んでその技術も相当高かったようである。現在の横浜は当時寒村で神奈川宿の繁栄がきわだったため神奈川県という言葉もここからでたのではないかと いろいろ議論がでました。船賃の八十文は現在のお金に換算するとどれくらいかは意見がいろいろでましたが幕末のインフレ程ではなかったのではないかという意見でした。 今回は様々な活発な意見が交わされた。 |

| 2023年2月5日 参加:15名 | 作者は安房の国前原を発ち伊南房州通往還をたどり江見、松田、加茂を経由して33番札所那古寺に向かう。 この寺は補陀落信仰が篤く戦国大名里見氏と多いに関係がある。ここから船に乗り天神山(現在の冨津市)を目指したが時化に会い金谷で下船し陸路を取り海良、 花輪から天神山まで移動して7月13日はここで宿泊した。天神山から鹿野山は標高300メートル以上の難所で苦労して高倉へたどり着いたことがわかる。 当時の船旅は特に太平洋の大波をまともに受ける航路は小型船にとって地獄と隣り合わせの命がけの旅だったことが想像できる。 だから航路の安全を願う波切地蔵信仰が盛んにおこなわれたことがよくわかりこの周辺には多くの波切地蔵が見られるということだ。 現在の地図や古地図の説明がありこの安房地方は安政の大地震や関東大震災で地盤が1.5メートル隆起しているのに小湊の鯛の浦は元禄大地震で陥没した資料がある。 地殻変動が非常に激しい場所でフィリッピンプレートと北米プレートの関係が詳しく解説された。 現地を訪れた人の話では当時の断層の跡が生々しく残っているということです。 |

| 2022年12月7日 参加:11名 | 特別企画としてフィールドワークを実施12月7日(水)地誌輪読会は午前、午後合同で鎌倉古道巡礼の道を歩きました。当日は好天に恵まれ11名が参加(2名は途中まで)して講師は会員の友人がなさいました。 9時に杉本寺前のフレンドリー鎌倉に集合、講師から予め渡されていた資料の説明がありました。この場所は平成11年の発掘調査で三浦義明の長男杉本義宗住居跡だったことが判明したとのことです。 杉本寺前の道は六浦道と呼ばれ鎌倉時代はこの幹線路沿いには当時の有力者の屋敷や寺院が多くあったそうです。 杉本寺前にある犬懸橋から犬懸坂巡礼道と現在の平成巡礼道、華の橋から始まる宅間谷巡礼道の3本があり今日歩くコースは宅間谷コースです。 犬懸坂巡礼道は『吾妻鏡』にでているように三浦氏が由比ガ浜で畠山氏と合戦した時使った道です。現在は並行して平成巡礼道が使われています。 宅間谷コースは華の橋を渡り報国寺脇を歩きます。細い道の脇には岩をくりぬいた中に金剛窟地蔵尊がありイワタバコが見事に生い茂っていました。 大願成就した人達による根府川産の寄進石や「庚申塔」が20~30メートルおきに多く立ち並び巡礼道のなごりがいたるところに見られます。 右手には有名な衣張山が見られ浄明寺緑地の中を抜けて西部が開発した住宅地に沿って展望の良いパノラマ台に着きます。ここの展望は良く江ノ島がすぐそばに見えます。 きつい山道を登ってきた当時の巡礼達もほっと一息いれたことでしょう。鎌倉市と逗子市境界線にある水道山からさくら道交差点に南下し2番札所の岩殿寺裏山にでます。 源頼朝と政子は大姫の病気回復のためこの裏山の木戸から岩殿寺に入ったということです。今でも ”よりとものみち” と呼ばれる急な坂があります。 私達は南の正式なルートから参拝をしました。岩殿寺では山門で植木の手入をされていた住職さんとお話しができ寺を囲む山の地形は風水や中国崑崙山、祖山とも関係していて龍穴、蛇穴があるとのことでした。 山門を入り長い急な階段の上には観音堂があり泉鏡花寄進の池もありました。 鎌倉時代から観音霊場巡りが始まり坂東33ヶ所巡りへと発展し、岩殿寺から名越坂を越え3番札所田代観音(安養院)4番札所長谷寺と巡礼していました。 地誌輪読会午後の部『秩父坂東湯殿山記行』の平野半衛門さんは木更津から船で江戸湾を渡って相模の国に入り杉本寺、岩殿寺、田代寺、長谷寺で無事満願を達成しています。 岩殿寺からJR逗子駅に行く途中に堰場踏切がありますが講師の話ではかつて海がこの当たりまできていた形跡があり巡礼道と榎戸道、走水へ行く道が交差して大和武尊もこの海沿いの道を通ったのではないかと推測しているようです。 私達も晩秋の鎌倉から逗子まで起伏の激しい鎌倉古道宅間谷巡礼の道を完歩することができました。鈴を鳴らしながら歩いたかつての巡礼達の気持ちをわずかながら経験することができました。 蔓延しているコロナ禍が早く下火になることを願いながら歩いた2022年最後の報告です。 |

| 2022年11月6日 参加:10名 | 32番札所清水寺の清水観音をお参りして現在の大多喜町から鴨川市清澄、天津の坂道を越えて小湊に到着。 途中通らなかった外房側のルートも記されていた。清水から、長志、御宿にでて海岸沿いに勝浦を経て小湊へ。御宿は最明寺に北条時頼が宿泊したことからこの名が付けられた。 江戸嘉永年間海岸防備のため海防図がつくられたことで知られている。勝浦は徳川家康の関東入りに植松奏忠が所領を賜ってから発展し現在は朝市が有名。 日蓮ゆかりの岩高山日蓮寺、小湊誕生寺の説明があり歌川広重の版画や明治時代の絵図の解説がある。現在は旅館や土産物屋が立ち並び非常ににぎやかになっているとのことです。 |

| 2022年10月2日 参加:14名 | 鹿嶋神社は『吾妻鏡』によくでてきているので資料を使い鎌倉幕府の頼朝、将軍頼経の病気 祈願、蒙古襲来の祈願等中世の武家社会で武神としての武家勢力の崇拝を集めていたことが確認されました。 銚子から水戸への道は飯沼海道と呼ばれ、そのうち水戸~鹿嶋までのかしま道は江戸時代には参詣の道としておおいににぎわったとの説明がありました。 27番札所から出発した平野半右衛門は現在の山武市、佐倉市、千葉市を抜け坂東31番札所笠森観音をお参りしていすみ市清水寺までいきました。 現在の地図と一致しない部分があるということでしたが、この地方は小田原地震や関東大震災による津波等の被害が大きく陥没した場所も多くあったという報告があり、日蓮の生家も海中に沈んだということでした。 地図上では隣の県ですがあまり訪問したことがないというかたが多くいました。 |

| 2022年9月4日 参加:14名 | 出発から47日に当たる7月6日から10日まで4泊5日分。 筑波山の宿をでて清滝、北条、土浦の原道を行く。土浦は水戸に次ぐ水陸交通の要地でここは霞ヶ浦、北浦を経て利根川に入り江戸湾に至る水路が形成されている。 利根川は江戸時代までは東京湾に流れていたが江戸の町を水害から守るため60年に渡り東遷が行われ現在のように千葉銚子市で太平洋に流れるようになる。 利根川の1000年前の絵地図の紹介がありどのように変化したかの説明がある。 香取神宮、息栖神社、鹿島神社を合わせて東国三社といわれているが平野半右衛門はこの三社にお参りして川と霞ヶ浦を船で渡った。舟地はこの地方の方言かという疑問に対し神奈川にきてからも出てくる言葉なので船が着く船乗り場という結論になる。 船賃は一人いくらに対し船ごと貸切った値段がでてくるのでどれくらいの大きさだったか議論あり。曳舟は人力で川上の方にひいていくこと。 |

| 2022年8月7日 参加:10名 | 前回輪読箇所に関連して その1日光東照宮がでてきたので徳川家康、秀忠、家光の3代で徳川家の幕藩体制が確立した経緯の説明がある。秀忠が建てた東照宮は簡素なものだったが家光が造営したものは現在みられる荘厳なもの。 これは家光が祖父にあたる家康に恩義を感じ(長子相続の基礎を作ったため)、さらに朝廷と同格になった権威を広く世に知らしめたためである。 その他に、江戸城の3つの天守閣の違いの説明があり家康と「吾妻鏡」の関係、明暦の大火後天守が再建されなかったことの質問がある。 その2岩船地蔵尊がでてきたので補足の説明。恐山、大山、と並ぶ日本3大地蔵の一つである。享保年間に流行神仏(はやり神仏)の岩船地蔵信仰がおきたが享保4,5年に集中している。 これは60年周期で流行る「お陰参り」のミニ版。関東地方の西半分で流行り、藤沢でも長後の善然寺、永明寺に岩船地蔵がある。 テキストP54ページからの行程は7月6日から10日までを地図を使って説明する。出発から47日目である。 次回は筑波山、江戸崎、鹿島、横芝までをする。 |

| 2022年7月3日 参加:13名 | 7月1日 日光で宿泊するが門前町として栄えた鉢石宿の幕末の写真と元禄13年以降の日光絵図の説明がある。2日の宿泊は地理から考えて中善寺となると地図を使って説明する。 日光街道に植えられた杉並木と玉縄城の植木という地名に関わる松平正綱の関係についての解説もある。2万4千本の杉並木は現在1万3千本に激減したのは排気ガスCO2を吸収して枯死したとのこと。 家康関連の矢作川近くには18の松平姓がありもともとは京都の公家の出身であるとの説明。日光例幣使街道を逸れて現在の地図に載っていないらしい道を通り万願寺行くが岩船地蔵のガイド料金がべらぼうに高いことが書かれている。 7月3日は下館泊。途中結城市を通るが名産の結城紬、木綿が盛んになった経緯の説明がある。4日には筑波山までいく。大見堂は筑波神社だったが明治の神仏分離で多くの堂、仏像、仏具が壊された。合わせて江ノ島神社の破壊の説明がある。 |

| 2022年6月5日 参加:12名 | 輪読した頁: 50~54 テキストP50~P54ページまで現在の群馬、栃木、茨城の地図と資料を併用して解説を進める。 6月28日は現在の太陽暦にすると7月28日にあたり日照時間が14時間ほどあり有効に行動したことがわかる。 鬼怒川を渡り日光に行くが当時川は年貢米を運ぶ重要な運搬手段だったことが良くわかる。 大谷寺の摩崖仏は密教山岳信仰と深く関係していて北関東に小規模な摩崖仏郡を形成した。日光の杉並木は松平正綱が尽力したが彼の功績は玉縄城の植木と関係が深く次回詳しく解説がある予定。立木観音の所では明治35年の足尾台風と非常に関係があると説明を受ける。 |

| 2022年5月1日 参加:13名 | 前回の資料(現在の地図と併用)かさま(笠間)から小貫、上大羽、益子までの解説をする。笠間城は江戸時代数少ない山城であり城下は天保の飢饉で家、人口は減少したがその後は回復した。幕末には瀬戸焼が始まり現代の益子焼となる。 輪読者が興味あるこの地方の仏教についての解説がある。『茨木県内の宗派別寺院の文布と水戸光圀の寺社整理政策』では関東地方に天台宗、真言宗の寺社が多いのは地理的に山が多く修験に適していたからだということ佐竹、江戸氏 の保護政策のため。光圀が行った寺社政策は江戸幕府に先んじて行われこれが幕末の勤王思想や現代の檀家制度にも影響を及ぼしている。 * 前回質問があった 坪 の説明がある。 * 二荒山(ふたたらさん)→ にこうさん→ 日光山となる |

| 2022年4月3日 参加:11名 | プロジェクターが手配できなかったので前回の地図をカラーコピーして説明をしてもらう。今日はゆっくり最後列まで聞こえる声で指示もわかりやすくなり大変面白かったという声がありました。 説明は前回配付した資料と今回の資料を併用して「6月25日」から「6月27日笠間城下に入ったところ」までしました。 |

| 2022年3月6日 参加:14名 | 定刻10時より輪読を始める。前回話題に上った「江嶋縁起」の成立と役行者について2頁の資料の説明をする。配布された資料8頁の前半部分は常陸の国についての概説をする。 後半はテキストに沿った解説をする。テキストは48頁「6月25日しゃけん寺」から49頁「6月26日佐竹寺」まで。 常陸の国の宗教まで説明され時間内に盛りだくさんの内容があったため、次回はもう少し丁寧な説明をすることを約束して終了する。高齢者が多いクラスであるためゆっくりと解説して欲しいとの声あり。 |

| 2021年12月5日 参加:14名 | 午前10時定刻に輪読を始める。輪読者は前回のつづきである、川原田からしやけん寺までを輪読。 配布された資料(主に国土地理院地図・テキストの語句説明 等)に基づき丁寧に説明されました。 |

| 2021年11月7日 参加:12名 | 午前10時定刻に輪読を始める。輪読者は配布されたデータ(地理院地図・テキストの語句解説 等)に基づき湯の原から高倉辺までを読み進められました。 次回は6月24日の川原田~しやけん寺について輪読される予定です。期待しています。 |

| 2021年10月10日 参加:14名 | 午前10時定刻に輪読を始める。輪読者から前回資料の補足・訂正版を配布。それに基づき読み進められた。その後、輪読者本人の旅の記録(ビデオ)を紹介されました。 後半は、参加者の提案により本会の運営方法等について参加者全員での意見交換を行い午前の部を終了。 |

| 2021年9月5日 参加:15名 | 午前10時定刻に輪読をはじめる。テキストに従い、平野半右衛門の歩みを読む。 六月十六日につる岡を出立。月山・しづむら・水沢・山形。二十一日に湯の原に到着宿泊している。その行程を配布された資料を基に詳細に解説された。その間一時間。後半は輪読者本人の旅の記録(ビデオ)を紹介された。 |

| 2021年8月1日 参加:10名 | 平野半右衛門は、高田(現 上越市)を出立、日本海側を北上。つる岡(現 鶴岡市)に到着しています。その道程について、担当者2名が作成された詳細な資料を基に丁寧に解説されました。 |

| 2021年7月4日 参加:15名 | 平野半右衛門は、秩父・坂東の札所廻りから離れ、中仙道の追分宿から善光寺街道・北国街道を辿って越後へと向います。 信州の宿場を足早に通過し、追分から二日後に善光寺へ到着します。善光寺では日の出頃に如来堂の開帳に訪れ、次は戸隠大明神(戸隠神社)を経由して、柏原宿へ。その後、北信五岳を臨みながら北国街道を高田へと向かいます。 北国街道は、松代城下を通る旧北国街道と、善光寺街道があること。善光寺は撞木造りという独特の本堂であることなど、資料にて解説されました。 |

| 2021年6月6日 参加:18名 | 平野半右衛門は、享保十一丙午歳五月二十日に宿を出立し、秩父三十二番から二十四番を経て平井 (現藤岡市)ま で三寺を巡礼しています。その道程について輪読者作成の膨大な資料を基に丁寧に解説されました。

|

| 2021年5月2日 参加:17名 | 平野半右衛門は、秩父札所を一番から順に札打ちを行っている。

|

| 2021年4月4日 参加:15名 | 准てい観音の特徴は、頭部に化仏をつけていないことで、通形は一面3眼18臂で中央の第1手は説法相をしている。西国・坂東・秩父の観音霊場の中で祀られているのは、ここ秩父札所五番語歌堂と西国札所十一番上醍醐寺のみである。 なお「前回読んだ飯山観音へ行って来ました」との出席者の話がありました。

|

| 2020年12月6日 参加:18名 | 平野半右衛門は、秩父札所の開帳年に合わせて享保十一年(1726)丙午五月十九日藤沢を出立。西に向かい馬入川を舟渡。 東へもどり、 飯山泊。厚木で舟渡。 上柏尾泊。 六郷川を舟渡、品川泊。 北へ向かい、越ヶ谷泊。 へ巡拝の旅を続けている。

|

| 2020年11月1日 参加:17名 | 新テキストの『解説』を読みました。 「秩父坂東湯殿山記行」藤沢宿の平野半右衛門が享保11年(1726)に関東・東北地方を巡った旅の記録です。秩父34箇所霊場は開帳年(午年)に合わせ、坂東33箇所霊場は全ての札所を巡拝している。羽黒山から月山、月山から湯殿山へと羽黒山修験が主張する「表駆け」の順路で巡拝している。なお、33という数字は法華経に、観音菩薩は33の化身をして衆生を救うというところにはじまるらしい。 「伊勢太々講道中記」高座郡萩園村(現・茅ヶ崎市萩園)の青木右衛門嘉房が天保14年(1843)に伊勢神宮へ参詣した際の旅日記です。「代々神沢講」によって奉納された太々神楽は、4ツ頃から7ツ頃までという盛大なものでした。 |

| 2020年10月4日 参加:19名 | 新テキストの輪読スタート前の特別講座を実施しました。 旧暦にまつわるエトセトラ日本の旧暦は「太陰太陽暦」です。太陰太陽暦とは、太陽の運行で一年を定め、月の満ち欠けで一月を決めます。 閏月とは、月の運行による暦を、太陽の季節巡りに合わせるために調整したものです。閏月を決定する法則は、中気を含まない月が、3年に1度くらい発生するので、それを閏月として、前の月を利用して「閏○月」とします。 暦には、①二十四節気 ②干支 ③六曜 ④十二直 ⑤選日 ⑥雑節など、季節を知る指標・日時・方位などの吉凶、その日の運勢などの事項を記載しています。 日本の暦の歴史として、日本書紀の元嘉暦と儀鳳暦が初見。三嶋暦、伊勢暦、江戸時代に日本人が作った初めての貞享暦を経て、明治6年に「太陽暦」が採用されました。 |

茅ヶ崎市史料集5

柳島 藤間柳庵「太平年表録」

柳島村(茅ヶ崎市柳島)の名主で、柳島湊の船主の藤間柳庵(1801~1883)が、嘉永六年(1853)~明治五年(1872)の維新変革期に生起した政治・外交・社会の 出来事について、入手した御触書や風聞、柳庵自身の見聞を年代順に編纂したもの。幕府の崩壊を目の当たりにした柳庵の思いを伝えています。

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2025年5月4日 参加:9名 | 輪読した頁: 19~20 初編18節 高松芳孫「野馬台魂」(8月)、附・「真心歌」11句初編19節 高松芳孫「煙を除け生路を得るの術」ペリーの浦賀来航から数カ月経過した嘉永6(1853)年秋から冬にかけ、儒学者の高松芳孫が著した18節と19節を読む。 18節の「野馬台(やまと)魂」と題した私見は、外国との通商肯定派を「西洋学の族」と退け、「神日本はこれ神の御国なり」「国を枕に打死せんと決心して防戦すべきのみ」と、外敵打ち払いの攘夷を訴える檄文のような内容。真心歌も「神風の吹をまたすてゑミし等を打払なん物部のミち」(神風が吹くのを待たず外敵を打ち払うのが武士の道)などと激しい。 芳孫は医学書なども著しており、19節の「煙を除け生路を得るの術」では、鼻腔に真綿を詰めて毒煙や疫病を避けるよう解説している。 |

| 2025年4月6日 参加:10名 | 輪読した頁: 18~19 初編 17節 異国船乗り入れる時は火器を以て防衛する旨、真田信濃守上書ペリーが浦賀に来航して帰った嘉永6年(1853)6月、信濃松代藩の第9代藩主・真田幸教(ゆきのり)が、老中阿部正弘に提出した上書(上申書)を読む。ペリー率いるアメリカ艦隊に対し、今後の対応を記したもので「異国船乗り入れる時は火器を以(も)って防衛する旨」の題名通り、江戸防護への決意を述べている。幸教は、老中だった祖父の真田幸貫(松平定信の息子)の遺志を継ぎ、銃など火器を装備した家臣団を率いて内海(東京湾)の防備に尽くす決意を披露し、江戸の入口に当たる重要拠点・品川への配備を願い出ている。外敵を追い払う攘夷(じょうい)論が強かった当時の風潮を確認できる内容の文書だった。(斎藤裕仁) |

| 2025年3月2日 参加:9名 | 初編 16節 交易を許さざる旨即答すべしとの、松平越前守上書1853年6月ペリーが浦賀を去った後、老中・阿部正弘が各藩主に意見書を求めた内の一つを読む。松平越前守慶永は「春嶽」として有名だがこの上書を書いたときは25歳でまだ異国人と交易をすることは神君(=徳川家康)の意思に反するのですぐに否の意思表示をせよと言っている。松平家筆頭の福井藩主としては当然の反応か。彼はこの後多くの学者たちの意見をいれて変化していく。将軍を甲府に移せと進言しているが当時は館林、甲府は幕府にとって重要な場所であったことが確認された。各藩は海防のために積極的に行動する。 春嶽はこの後、京都に行き薩摩藩、長州藩と渉りあうが、徳川家延命のために尽力する。幕末人物相関図の資料からわずか15年のうちに、日本は目まぐるしく変化したことを一同確認。江戸時代は地方分権だったが、一極集中国家になった明治時代から現在、中央(国)から分配される資金に頼りすぎている現代について、各自さまざまな意見が出る。 |

| 2025年2月2日 参加:11名 | 道光二十二年 青囲策文この文はこの冊子の中唯一、中国式漢文で書かれていて、レ点もなく非常に難解な文章であり、1840年の中国科挙の試験問題である。藤間柳庵がどこからこの情報を手にいれたかは不明だが、自らの手で写本したことは、彼にとって非常に意義のあることだったのだろう。原本では最初の数行に返り点等があるだけで、果たして最後まで読んだのか?という疑問が残る。内容は世界の中心を自認していた中国が、アヘン戦争によって西洋の列強国にむしり取られる危機対策を広く求めているものである。柳庵にとっては日本も同じようにペリーらの諸外国に攻められ、中国のようになっては困る危機感があったのだろう。ペリー来航は人々の心に様々な衝撃をあたえたが、その温度差は武士、商人、農民それぞれ違う。日本でもペリー来航後、初めて阿部老中が、日本でも広く、藩主から庶民にまで意見を求めたのも、これが影響しているのかもしれない。 |

| 2024年12月1日 参加:-名 | 諸事情により休会となる。 |

| 2024年11月03日 参加:9名 | 輪読した頁: 16~17 初編 14節 (八月)前回続き「日本考略」16ページから解説する。天皇と徳川幕府の関係がのべられ、天皇は九重(きゅうちゅう)深い場所にいてめったに人に顔を見せない。 綿々皇統をつないでいるが天下の実権は徳川幕府に握られていると当時の実情を正確に把握している。さらに日本の宗教にも触れ古代から 来た仏教があり仏教界ではいろいろな宗派があるといっている。更に仏教については、鎌倉時代の新興宗教のことをいっているのかそれ以前の南都宗教のことか いろいろ意見がでる。キリスト教がもたらされたが1637年(島原の乱)は多くの宗徒一二百万が殺されたという記述に一同疑問を呈す。 当時江戸の人口は100万に満たなかったという意見がある(江戸中期は100万ぐらい)。ロシア、イギリス、ポルトガル、スペイン、オランダの 国情を述べ宗教抜きでオランダ人が出島に来て多いに利益を得たことが書かれている。最後にかかれている森氏とは誰かという議論になる。当時のオランダ語はドイツ語と類似していたためドイツ語ができるひともかなりいたようで、 もしかしたら森ゴロウではないか?という意見がでた。 |

| 2024年10月06日 参加:9名 | 輪読した頁: 15~17 初編 14節 (八月)「日本考略」は嘉永3年積翆軒蔵が書いたが元はドイツ語で書かれていたものをオランダ語に翻訳しこれを日本語に翻訳した文章である。 当時の西欧人が極東の極小国日本をどのように認識していたのかが分かる興味深い内容である。非常に正確でなんの目的で書かれたのか意見がでたが植民地化よりも 通商がメインではなかったかに行きつく。地理上の説明も詳しく本州で5座の活火山があったとあるが富士山、浅間山、他は何?と次回の宿題になる。日本人の気質は聡明、英敏だが好色甚だしいの表現に一同笑ってしまう (混浴、浮世絵の枕絵のことか)。政治形態について宗教主と行政主の2王があるという表現で天皇のことについて深堀がある。 天皇という言葉は後の人がつけたのもので孝明天皇の父からつけられたという説と、すでに文献に載っているという2論がでたがこれも次回の宿題になる。 |

| 2024年08月04日 参加:11名 | 輪読した頁: 13~14 初編 12節 (八月)品川台場の普請、及び係り役人(八月) を全員で音読してから語彙の説明をする。幕府はペリーが去ってから沿岸の防備のため三浦半島から江戸湾並びに 房総半島沿岸をさらに固めるようにお触れを出す。この地域は前から会津藩、川越藩、忍藩、彦根藩が固めていたがペリーがやすやすと江戸湾に侵入してきたので 江戸湾周辺は譜代の藩、房総、三浦半島は外様の藩が防御するように配置替えをする。この時配置換えの文章で上屋敷が出てきたが→かみやしきでなく あげ屋敷 と読むと辻褄があった。さらに海の中に台場を築くという難工事だったが作事方の大棟梁 平内大隅 の指揮のもと品川沖に1,2,3,6,8台場が完成する。この人物は希代の算術家でも あったため短期間に完成することができた。この当時の日本の算術は世界トップクラスで特に幾何学は抜群に秀でていた。ペリーも日本の技術力に驚いていたことが 記録に残っている。この作事のために参勤交代のルートも変更され多くの労働者が駆り出された。このころから幕府も優秀な人物(勝海舟、江川太郎左衛門、川路聖護、 中島三郎助、ジョン万次郎ら)を登用するようになった。次回はこのことを念頭に入れてペリーと日本政府の駆け引きが行われる経過を学習する。 |

| 2024年07月07日 参加:13名 | 輪読した頁: 12~13 初編 10~11節 (六・七月)両国の贈答品(六月)6月11日浦賀奉行所より来舶へ被送品 の文章を音読してから説明がある。通史の香山栄左衛門に度々世話になったのでアメリカ側から贈答品があったが 彼は国禁なので受け取るわけにはいかないと固辞したがペリーは相互主義なのでもし受け取らないならばアメリカ側も受け取らないというやりとりがあった。 ナニサンハンウへインと申す極上の酒は果たしてどんなものかいろいろ意見がでる。「ペリー提督日本遠征記」「ペリー日本遠征随行記」「太平年表録」 「続通信全覧類」を比較してみると多少の差異があるが真実は如何に?本文中に はと場 にて贈答品は焼き捨てたとあるが真実はどうだったかいろいろな意見がでる。11 明星の出現(7月)全員で音読後解説がある。ペリーが帰った後西から西北西の間に彗星が見られたがこれは吉事だろうという人がいるが 文章の「誰か吉事とハ思ハれん」は凶事と解釈するべきだという意見がある。1853年ドイツの天文学者が発見したすい星で京都土御門家も観測記録が残っている。 |

| 2024年06月02日 参加:9名 | 輪読した頁: 七~九節(六月) 12ページ 初編 七~九節 (六月)7.国書を手交する会合の日程について、ペリー提督の口上、8.合衆国海軍提督ペリーからの書簡 国書に対する回答について 9.浦賀奉行所よりペリーあての書簡 国書受け取りについて の語彙の説明の後内容についての解説がある。"浦賀港において書す" と "浦賀港において謹白す" と2通りの書き方があるのはなぜという疑問に対して 様々な意見が出る。さらに西暦と和暦の関係を当時の人は理解していたのかの疑問も出る。9.の文章では、前書きは藤間柳庵の記述があり本文は多分文字も楷書で丁寧に 書かれているので手に入れた文書を書き写したと推測する(当時は写本するより方法がなかったから)。 この文章は非常に高飛車な表現であるという意見がでたが原文(英文)を再度チェックすることになる。 |

| 2024年05月05日 参加:8名 | ペリー来航時までの時代背景を理解することが大切であるとの見地から1825年の異国船打払令から話は始まる。 中国でアヘン戦争が始まり幕府もこれによる危機感から薪水給与令にシフトする。一方ヨーロッパではイギリス、フランスが産業革命により植民地政策を 強化して東アジアへと勢力を延ばし日本もターゲットにされるがクリミア戦争による極東進出がもたつく間隙をついてアメリカが日本を狙う。軽工業の産業革命を経ずに 重工業から出発したアメリカはメキシコ戦争を勝ち抜きカリフォルニアで金鉱が発見されて国力が増し太平洋を支配するようになる。中国市場をターゲットするための 起点として日本が標的になるという背景を理解した。そのような時に薪水を求めてアメリカは友好的に日本に開国をせまる。日本と関係あるオランダは産業革命に遅れ ネーデルランドとベルギーに分裂して脱落。幕末の日本は冬凍結しない湊を求めて南下するロシア、イギリス(薩摩、長州)フランス(幕府)が重要な係りを持つようになる。次回はこのことを念頭に入れてペリーと日本政府の駆け引きが行われる経過を学習する。 |

| 2024年04月07日 参加:12名 | 輪読した頁: 10 初編 六節 合衆国水師提督ペリーより日本国将軍への上書 (六月)前回の続きを読む。語彙の解説がありこの文はオランダ語からの訳文であることが判った。4日間で訳した当時の通詞の能力に一同感嘆する。箕作阮甫が賤民→難民として 初めて使ったことが確認された。さらに藤間柳庵が頭注で欠文があるので後補君を待つといっている。当時としては最新なニュースソースを手に入れたからだろう。 当時のニュースの伝達力は実に早く、長尾村鈴木藤助さんの日記の紹介がなされた。藤岡屋日記にしろ江戸の人々は好奇心旺盛で毎日を楽しく暮らしていた様が想像された。ペリーは来日前に幕府と朝廷の関係を理解していたのか?という話になり各自が意見をのべたがペリーは来日してだんだん理解していったのではないかという意見があった。 原文では後半に宗教的教義を司るエンペラーという言葉が出てくので判断できるが来日前シーボルトの日本記をよく読んでいたことがわかる。 |

| 2024年03月03日 参加:12名 | 輪読した頁: 10 初編 六節 合衆国水師提督ペリーより日本国将軍への上書 (六月)六節を音読して難しい語彙の解説をする。このときペリーは東インド艦隊の外臣だったが東インド、支那、日本海を支配する提督のように地位を 大きくしていることから、はじめからペリーは日本国に対して威圧的な態度に出ていたという意見あり。タイトルには日本国将軍となっているが 文中では日本国帝殿下になっているがこれは誰をさしているのかが議論になる。ペリーは来日前までシーボルトの書いた日本に関する情報をよく読んでいたので 将軍と天皇がいたことはしっていた?からこの殿下は天皇であろうという意見もある。しかし当時のフランス、イギリスはまだ日本の支配者は将軍であった (天皇の存在は知っていたがあまり関心を示していない)ので徳川将軍のことを指しているのでは?という意見もあり次回の宿題になる。このところ活発な意見が飛び交うのでこの時代に関心のある方の参加をお待ちしております。 |

| 2024年02月04日 参加:10名 | 輪読した頁: 10 初編 五節 合衆国大統領の書簡、水師提督ペリーへ全権委任の旨まず難しい用語の説明があり、国書を託したペリーの人柄を説明し信頼に値する人物であると説明する内容の文書を読んだ。 なぜこれを持ってきたかはいろいろ議論がでたがロシアと違ってアメリカは |

| 2023年12月3日 参加:7名 | 特別企画としてフィールドワークを実施本年度最後の輪読会は現地見学会を行いました。天候に恵まれ7名の参加者はJR久里浜駅に10時に集合してからペリー公園に向かって歩き出しました。 途中銀杏の黄葉や木々の紅葉を眺めながら20分近く歩き、日本の歴史公園100選に選ばれているペリー公園ではペリー上陸記念碑や真っ白い碇のモニュメントが 私たちを迎えてくれました。記念館入り口前には貫禄豊かな戸田伊豆守の胸像が、1階正面にはジオラマ模型がありました。ペリー自身の説明で当時の浦賀と久里浜の 地理関係がよく理解できるようになっています。2階にはペリー上陸にまつわる貴重な歴史的資料が展示されていました。丁度藤間柳庵の資料を読んでいるので ハイネのペリー上陸図や親書調印図は大変参考になりました。大和守の陣屋、柳庵が黒船を見た山や海防台場なども一目で分かりました。その後歩いて開国橋から浦賀行のバスに乗り燈明堂で下車。ここは当時海防最前線の台場が築かれた場所であると同時に処刑場も兼ねていたようです。 太陽に照らされて遠くに白波がキラキラ輝く青い海を見ながらランチタイムです。 燈明台から急な坂を息を切らしながら千代ケ崎砲台跡まで登りました。ここは江戸時代後期に会津藩によって作られた砲台の一つで明治25年から28年に かけて陸軍によって建設されました。ボランティアの説明で砲台、地下施設、弾薬庫跡、貯水所など当時超1級の技術を駆逐した建物を見学しました。地上からは すぐ近くに房総半島の鋸山や里見八犬伝に出てくる山々が見られペリー来航時ここがどんなに重要な場所だったかが実感できました。 じっくり見学したので浦賀見学は次回のお楽しみにとっておき、各自大変充実した研修をかみしめて3時過ぎに久里浜行のバスに乗車しました。 |

| 2023年11月5日 参加:8名 | 輪読した頁: 8~10 初編 四節 合衆国大統領より日本国将軍宛書簡フィルモア大統領から日本国将軍に宛てた国書を解読する。当時のアメリカは捕鯨のため太平洋を越えて日本近海まで進出していた。漂流員の受け渡しや水、食料、石炭などの和親の交易を希望していた。 そのために水師提督ヘルリを遣わしたと自国の自慢話を言ったり決して戦いを望んでいないことが書かれている。* 問題になったのは原文は英文であったが当時の通詞(通訳者)はオランダ語と中国語だけであったのでその作業は複雑困難なものであった。 日本語→オランダ語→英語?、日本語→中国語→オランダ語→英語? どのようにしたのかは次回までの宿題になる。 |

| 2023年10月1日 参加:10名 | 輪読した頁: 8 初編 三節 善五郎の浦賀実地見聞記、及びペリー上陸の状況 (六月)ペリー艦隊が2日に来航したことを知った柳庵は、藤沢の友人とともに7日西浦賀に出向き高台より遠望で艦隊を確認し、蒸気船の様を「雪中城郭」と記しています。 浦賀の町は混乱し、家財道具を市外へ送り出す様が甚だしく、蒸気のさまに怖れ取りあえず8日夜更に帰っています。そのため翌9日の幕府の防備とペリー上陸時の様子を多聞として次のように記録。「ペリー艦隊のいる久里浜は彦根藩2,300余(藩主井伊掃部頭直弼)、 川越藩1,700余名(戸田誠丸)と川越藩加勢千人(藩主戸田采女)が警護。大将は錦繍の陣羽織を着用、士卒は陣笠に白たすきをかけ、抜身の槍に火縄銃の鉄砲を携行。 一方、アメリカ人は480人が18艘で上陸、行列は60人ずつ5人1組の隊列となり8組。総首2人は18人を左右に随行し、音楽隊に応じて帷幕にて面謁。 冠頂異形の礼服で筺中には奉書。」音読後、時代背景、語句、登場人物の詳細、国書受取の経緯や両者の反応、尊皇攘夷への動きについて、担当者の資料をもとに話合いましたが、終了時間となったため次月に持ち越しです。 参考資料 「藤沢市渡内にある福原家について」福原家長屋門解体移築修理報告書の情報提供。渡内の福原家は「新編相模風土記稿」で紹介されている旧家。渡内村小名の嶺渡内の名主を務めている。江戸時代末期には高主・高嶺父子が実地調査し編纂した図絵形式の「相中留恩記畧」は有名。 この福原家の唯一残る長屋門天保3年(1832)が藤沢市に寄贈され、藤沢市指定重要文化財として新林公園に移築。保存修理にあたった藤沢市教育委員会が解体修理した際の建築物の概要とその事業の報告がある。 |

| 2023年9月3日 参加:11名 | 輪読した頁: 6~7 初編 二節 異国船来航と海岸防備の体制 (六月)嘉永6年(1853年)6月2日浦賀にペリー艦隊が来航してご奉行所数艘が黒船を取り囲み内海一帯は防備の町になりました。 相中留恩記略付録で海岸防備、台場建設のことを少し学習しました(過去の報告)が今回はさらに詳しく40数名の人物が出てきます。1853年の浦賀から江戸内海の各藩設置図と対比させながら柳庵がこのような情報をどのようにして手に入れたのか話し合われました。『藤岡屋日記』などから当時はかなり正確な情報を江戸市民は手にいれていたようです。 (それには相当な銭が行き来したようですが)異国からの圧力に対して一致団結した藩主たちですがわずか15年後には敵味方に分裂してしまうとは当の本人達も考えなかったでしょう。 太平とは裏腹の激動の幕末の到来です。今後の展開が楽しみです。 |

| 2023年8月6日 参加:9名 | 輪読した頁: 3~5 初編 一節 小田原大地震 附・戯作武鑑 (嘉永六年二月)藤間柳庵の「太平年表録」7編の全体像を共有したあと、午前と同じように全員で文章を声に出して読む。小田原大地震とそれに関わる戯作武鑑がある。当時このような武鑑が流行していたようで小田原藩を小俵家とパロデイ化してある。 絵は藤間自ら模写したものがあり一つ一つ読み解くと笑ってしまうものが多い。小田原地震は70年周期で襲ってくるようで嘉永6年2月の地震では東海道がしばらく通行不通だった。 パロデイの解読は各自することにして、予定にない第2節に入り嘉永6年6月のペリー来航の箇所に入る。春に読み終えた相中留恩記略の付録の部分と重なるので復習しながら海防に当たった藩主の説明があり残りは次回にまわすことになった。その外、改元についての説明もあり全員納得する。 |

| 2023年7月2日 参加:9名 | 『太平年表録』は藤間柳庵が嘉永6年の黒船来航から明治5年までおよそ20年間にわたる政治、外交、社会情勢を整理して個人的な体験を記録した大変貴重な資料です。 歴史は支配者視線で書かれるのが一般的ですが、この本は農民で一方廻船業を営む茅ヶ崎の藤間家の名主の生きざまが読み取れる記録です。著者についての説明があり彼が生きていた時代背景が詳しく解説されました。また地誌に書かれた当時の柳島の地形や相模川の位置が新編相模国風土記稿の絵や 明治15年の測量図を対比して川の流れが大きく変わった様子がわかりました。この図からも平塚の湊より柳島の湊のほうが江戸に年貢米をはこびだす利点がわかり 五大力船を三艘も所有していた藤間家の繁盛さがよく理解できました。ただ柳庵個人として見た時三歳で生母と別れ祖母に育てられさらに娘に先立たれた境遇は あまり幸せだったように思われず、激動の社会情勢のなかで徳川幕府の崩壊を肌で感じ晩年は仕事にも熱が入らず趣味の世界が唯一の生きがいだったのかなという意見が 多くありました。本のタイトルの太平はアイロニィが含んでいるのかなという意見もありました。 |