古文書部会

Paleography Group 会員限定古文書部会について

藤沢地名の会の古文書部会では、藤沢を中心とした古文書解読を、毎月第三木曜日に市民活動推進センターで開催しています。 会員はどなたでも参加できます。お試し見学も可能ですので、お問い合わせ下さい。

会員は随時募集しております。

会員になると、会員限定のコンテンツに参加・アクセスができます。

実施報告一覧

| 実施期間 | テキスト |

|---|---|

| 2024年12月 ~ | 「箱根浴湯記」・弄花山人 纂緝「箱根七湯栞 巻之一」 |

| 2024年1月 〜 2024年11月 | 玉鉾道人「相州大山順路之記」 |

| 2023年6月 〜 2023年12月 | ひらがな附「泰平江戸往来」 |

| 2023年1月 〜 2023年5月 | 晋永機 俳諧文庫「江の島紀行」 |

| 2022年6月 〜 2023年1月 | 岩倉洗子 「知光院東海道旅日記(仮題)」 |

| 2022年4月 〜 2022年5月 | 江戸後期 絵草子 「御所奉公東日記」 |

| 2021年6月 〜 2022年3月 | 江戸後期の俳人 閑齋 「江ノ嶋鎌倉 美知志留邉」 |

| 2017年4月 〜 2021年5月 | 藤間柳庵 「太平年表録 初編~四編」 |

| 2015年1月 〜 2017年3月 | 「朝鮮人一件御用留帳」 |

| 2013年11月 〜 2014年12月 | 「御仕置御定書」 |

実施報告

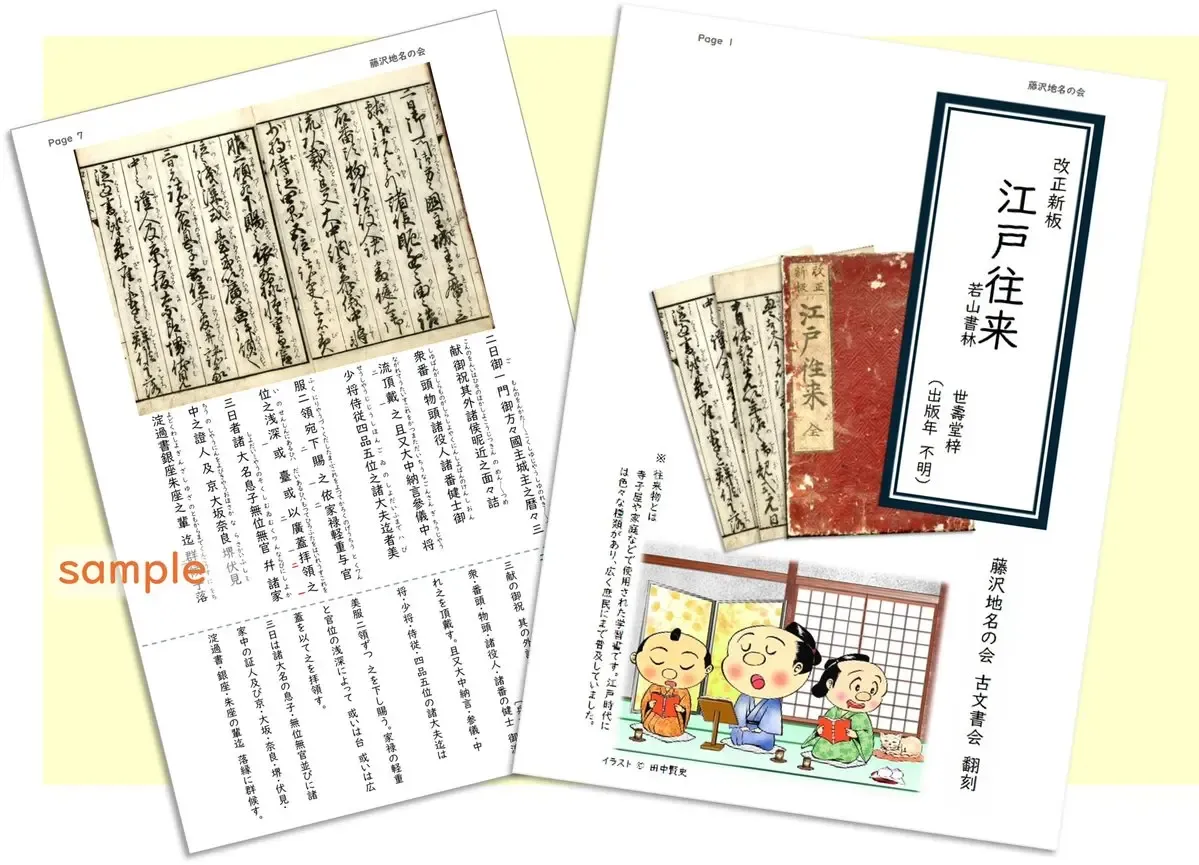

①「箱根浴湯記」

② 弄花山人 纂緝「箱根七湯栞 巻之一」

江戸時代後期、江戸からは沢山の湯治客が箱根を訪れるようになりました。温泉場が集中する箱根では、一夜湯治と呼ばれる湯めぐりが流行します。今回は、箱根の湯治場を記した2種類の古文書を読みます。『箱根浴湯記』は、江戸から箱根塔之沢への道中記(文化十五年)です。『箱根七湯栞』(文化八年)は、温泉案内書です。七湯それぞれの由来や効能などを記し、後年に写本も発行された人気の版本です。全十巻のうち、序文の巻之一を取り上げます。

- ① 神奈川県立公文書館蔵

- ② 早稲田大学図書館蔵

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2025年4月17日 13:30~15:30 参加:16名 | 冒頭、テキストに出てくる塔ノ沢・阿弥陀寺の名号石を訪ねたHさんから写真配布と説明があり、テキストの筆者が訪ねたときは石碑建立の直後であることが判明した。その後今回も『箱根浴湯記』の輪読に入った。長雨によって塔ノ沢の宿に足止めされた筆者の一行は、天気の回復をもってようやく帰路につき、次の目的地・最乗寺(道了尊)へと向かう。今回の輪読範囲には難解で(一部は文字が不鮮明)、正解に辿りつけない箇所がいくつかあった。 次回5月15日の部会は、テキスト⑫ページの後半から。 (文責:布施克彦) |

| 2025年3月20日 13:30~15:30 参加:13名 | 今回も、『箱根浴湯記』の輪読をおこなった。筆者の一行は塔ノ沢の宿を出て、箱根旧街道を芦ノ湖畔の箱根権現(現箱根神社)へと向かう。通過点にある地名や名所などが頻出し、多くは現在では馴染みのないものだ。メンバーが持参した古地図やあらかじめ調べた情報から、それらの場所をあらかた特定することができた。雨中という悪条件の中、塔ノ沢から箱根権現を往復する往時の人々の脚力には敬服する。次回4月17日の部会は、テキスト10ページの6行目から。本日の参加者は13名。 (文責:布施) |

| 2025年2月20日 13:30~15:30 参加:17名 | 部会員のS氏より、文化2年(1805)小田原宿、箱根宿と箱根湯本温泉の間に生じた一夜湯治を巡る訴訟に関する資料の配付及び説明があった。道中奉行は一夜湯治を認める裁断を行い、その後箱根温泉の賑わいを呼ぶことになった。文化15年に書かれた現在輪読中のテキスト『箱根浴湯記』は、その流れの中に位置づけられる。参加者の目が多少慣れてきたこともあり、輪読は前回より進み、テキストの筆者はすでに箱根入りして、浴湯散策を始めている。次回3月20日の部会は、テキスト7ページの最後1/4から。本日の参加者は17名。 (文責:布施) |

| 2025年1月16日 13:30~15:30 参加:16名 | 前回より読み始めた『箱根浴湯記』の輪読を行った。2回目とあって前回以上に読み進めると予想したが、その思いは外れた。印字の一部不鮮明なこともあり、不明点の解釈に手間取った。読めたとしても、現在使われていない言葉遣いや、文章に出てくる地名や寺社名などを巡る議論に時間を要した。今回読み進んだのは1.75ページ分で、旅はまだ箱根に達していない。次回2月20日は5ページ後半1/4からスタートとなる。参加者は見学者1名を含めて16名だった。 (文責:布施) |

| 2024年12月19日 13:30~15:30 参加:16名 | 今回より、新テキスト『箱根浴湯記』の輪読を始めた。輪読に先立ち、部会員のHa氏より、『諸国温泉効能鑑』及び『旅行用心集』という、江戸後期における温泉の普及度や温泉旅行(湯治)の状況を知る上での興味深い資料の配付と説明があった。新テキストの輪読は、新たな文体に慣れるまでの難渋が予想されたが、部会員たちの十分な予習をもって思いの外進捗した。江戸を発った著者が藤沢に辿り着くまでを読了。次回は4ページからスタートとなる。今回の参加者は16名だった。 (文責:布施) |

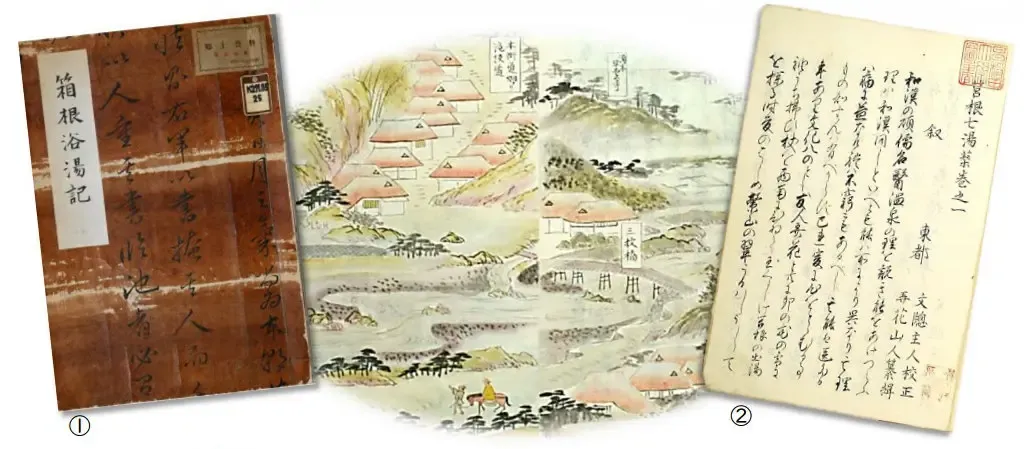

「相州大山順路」 玉鉾道人

本書は、江戸時代に書かれた大山詣の案内記です。大山詣は、江戸の職人たちが巨大な木太刀を担いで運び、滝で身を清めてから奉納と山頂を目指すといった、ユニークな様子の参拝でした。 手形が不要な小旅行であったことから、江戸時代後期には年間 20 万人もの参拝者が訪れたという人気ぶり。さらに大山参詣後は、 江の島・鎌倉へと足を延ばすこともしばしば。本書では、江戸を起点として東海道を下り大山へ、帰りは江の島・鎌倉・金澤の名所を訪ねる遊覧ルートを隈なく紹介したものです。

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2024年11月21日 13:30~15:30 参加:18名 | 前回読了した『相州大山順路之記』の総括を、リード役のH氏と一緒に行った。 過去の輪読で意見の分かれた箇所や、読み方の分からなかった箇所などを、メンバー全員で確認し合った。後半の1時間は、久しぶりの茶話会を行った。本会のメンバーもかなり変わっているので、それぞれが自己紹介と古文書との関わりなどについて語った。 また4年弱本会のリード役を務めてくれたH氏が今回で辞めることになり、茶話会は同氏の送別会を兼ねたものとなった。来月からは、新テキストの『箱根浴湯記』を詠み始める。 (文責:布施) |

| 2024年10月17日 13:30~15:30 参加:17名 | 輪読した頁: 42~49頁 今年1月から読み始めた『相州大山順路之記』は、今回で読了となった。旅案内は、称名寺、能見堂、そして金沢八景の風光明媚を 讃えながら終わる。今回はリード役のH氏が休んで、部会員だけの自習となったため、読解の意見が分かれる部分もあり、 次回H氏に最終まとめをお願いすることとなった。また次に読み始めるテキスト(『箱根浴湯記』:19世紀初めに書かれた江戸~箱根塔ノ沢温泉の道中記)が参加者に配付された。 (文責:布施) |

| 2024年9月19日 13:30~15:30 参加:15名 | 輪読した頁: 35~42頁 引き続き、『相州大山順路之記』を読んだ。参加者はこのテキストの文体に慣れたこともあり、輪読は円滑に進んだ。テキストの題名の大山は遙か遠くに去り、長かった鎌倉巡りも終わり、今回は朝比奈峠を越えて金沢八景に達した。旅の終着も近く、このテキストは来月の部会で読了となる予定だ。会の終了後、11月から読み始める新テキストの紹介があった。新テキストの内容は箱根の温泉巡りで、10月の部会で参加者に配付される。次回10月はテキストの42ページ4行目から。 (文責:布施) |

| 2024年7月18日 13:30~15:30 参加:18名 | 輪読した頁: 29~35頁 引き続き『相州大山順路之記』の輪読を行った。内容は鎌倉の名所案内が続く。今回も予習充分の参加者たちの輪読は円滑で、文体に慣れたこともあり、今までより半ページ多く先に進んだ。寺院の開山僧の名前など、字面は読めなくても、ネット検索であらかた情報が得られる。今は忘れられたような名所を、『新編鎌倉志』など江戸時代の地誌から探し出す参加者もいる。ここ数回参加者は固定的で、みな熱心にテキストに取り組む姿勢が部会を盛り上げている。次回9月19日(木)。同テキストの35ページ後半から。 (文責:布施) |

| 2024年6月20日 13:30~15:30 参加:18名 | 輪読した頁: 23~28頁 引き続き『相州大山順路之記』の輪読を行った。部会員みなさんの予習は充分のようで、輪読は比較的円滑に進められた。だ文章の内容は、葉山へ行ったり鎌倉へ戻ったり、また鎌倉の内におけるツアー順路や寺社の名称など、今とは違う部分もあり、ルートを辿る参加者をやや戸惑わせた。部会終了後、『泰平江戸往来』の翻刻に携わったメンバーを中心に、藤沢駅周辺の飲食店で懇親会を行った。次回は7月18日(木)。同テキストの29ページから。 (文責:布施) |

| 2024年5月16日 13:30~15:30 参加:18名 | 輪読した頁: 17~22頁 引き続き『相州大山順路之記』の輪読を行った。参加者諸氏は充分なる予習をもって臨んでおられる様で、輪読は円滑に進み、案内記は鎌倉を飛び出して逗子、葉山に至る。テキストに続出する仏閣の宗派を巡り、複数の参加者から蘊蓄が傾けられた。また、『泰平江戸往来』の翻刻作業が終わり、ワーキンググループから成果物が披露された。次回は6月20日(木)。同テキストの23ページ1行目から。 (文責:布施) |

| 2024年4月18日 13:30~15:30 参加:19名 | 輪読した頁: 13~17頁 引き続き『相州大山順路之記』の輪読を行った。文章は江の島の名所案内が続き、老僧と美しき稚児の悲恋に由来とする「稚児(兒)ヶ淵」の段では、古文書の読解からやや外れた話題も飛び出して、少々時間を費やした。その後輪読は順調に進み、「順路之記」は江の島巡りを終え、片瀬、腰越に向かい、七里ヶ浜に入るところで時間切れとなった。輪読終了後、有志による『泰平江戸往来』翻刻への継続作業が行われた。全体見直しが一通り終わり、翻刻版完成までもう一息となった。次回は5月16日(木)。同テキストの17ページの後ろ3行目から。 (文責:布施) |

| 2024年3月21日 13:30~15:30 参加:18名 | 輪読した頁: 7~13頁 引き続き『相州大山順路之記』を輪読した。舞台は大山から江の島に移った。参加者たちにとって地元であり、難しい字が出てきてもある程度推定できるところもあり、ちょっとうれしい。文中の難読字で、参加者の意見が分かれた。「は=盤」か「有」か、そして「違」か「随」か、あるいは「改」か・・・で結論は出ず、以降読み進めながら再検討となった。次回は4月18日で、テキスト13ページの後半から。 (文責:布施) |

| 2024年2月15日 13:30~15:30 参加:20名 | 輪読した頁: 4~7頁 前回より読み始めた「相州大山順路之記」を読む。「序」、「凡例」の部分を終えて、本文に入った。輪読においては、会員のH氏より配られたテキストの関連書(抜粋)を予習してきた人と、そうでない人との間に差が生じた。関連書にも疑わしき字訳があり、「宿」か「品野」か、あるいは「納」か「朝」か、を巡っての議論で盛り上がった。終了後、メンバー有志による前回テキスト「泰平江戸往来」の翻刻作業が行われた。次回はテキスト8ページ冒頭から。 (文責:布施) |

| 2024年1月18日 13:30~15:30 参加:20名 | 輪読した頁: 1~3頁 今回より『相州大山順路之記』を読み始めた。冒頭の序文及び凡例の部分が難解なので、講師の用意した翻刻版を全員で読んだ。それでも難解な部分が散見され、途中休憩も取らずに全員で頭を絞った。進行は難渋し、凡例の途中で時間切れとなった。次回は、テキスト4ページの冒頭からスタートする。今回から2名が新たに参加した。 (文責:布施) |

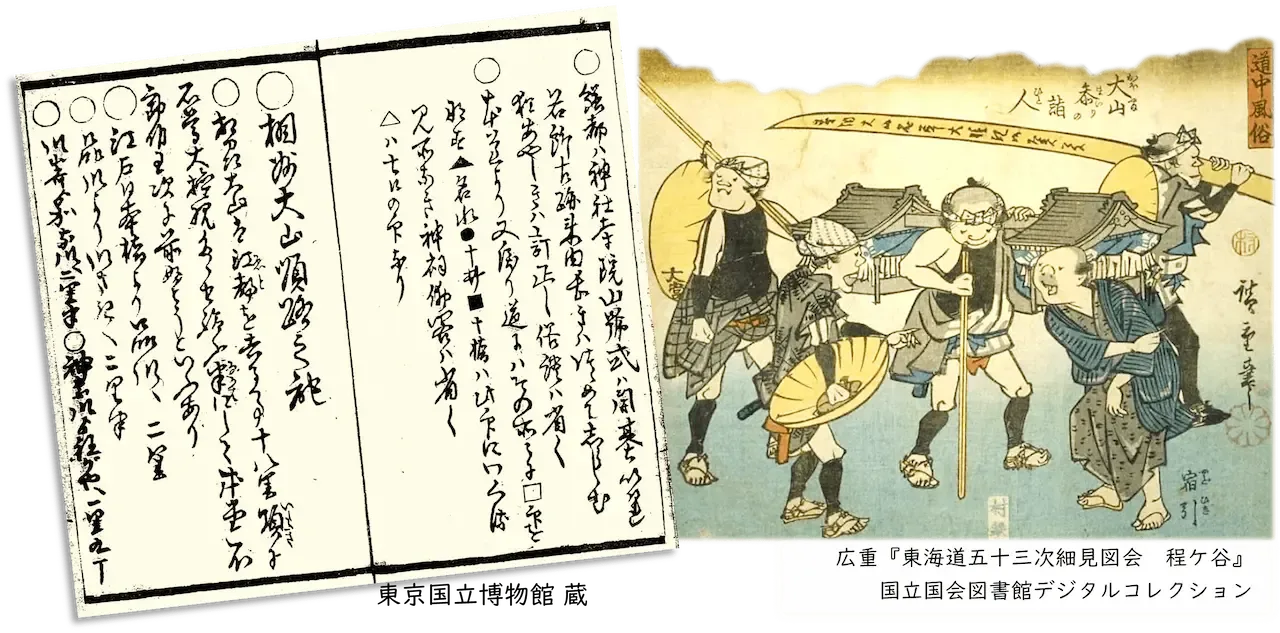

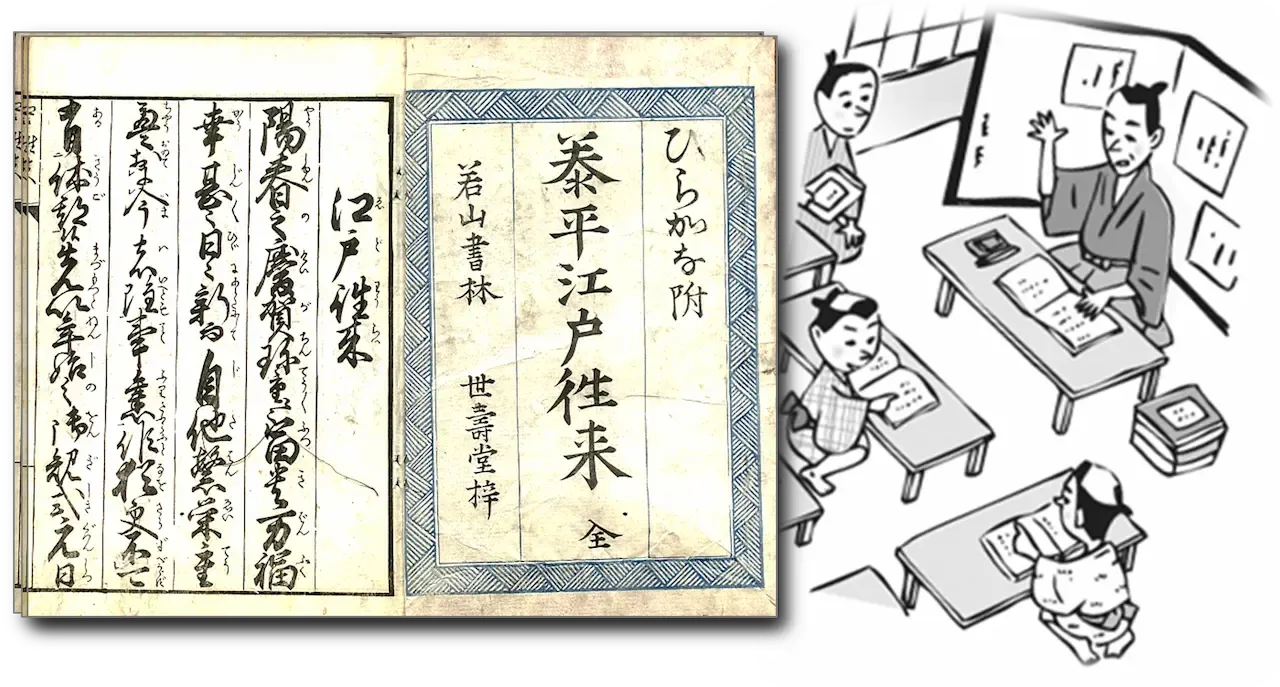

「泰平江戸往来 全」 ひらがな附

本書は、全篇に平仮名が添えられた“往来物”です。大きく書かれた漢字に、変体仮名で読み仮名が添えられています。くずし字に親しむには最適なテキストです。

―往来物とは

近代の教科書が使われた明治前期以前に、寺子屋や家庭などで使用された学習書のことです。古くは平安時代末期からつくられ、 江戸時代になると、庶民を対象にした往来物も多数つくられるようになりました。もとは、手紙の文例集から発達したもので、往来物という名称も往信来信に由来しています。

参考:国立教育政策研究所教育図書館 HP

- 藤沢市蔵

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2023年12月21日 13:30~15:30 参加:15名 | 輪読した頁: 17~20頁 『泰平江戸往来』を読了した。あと少しで終了の段階で、いくつかの見慣れぬ異体字に突き当たり、進行がやや滞った。 読了後、このテキストの翻刻版作成の提案があり、有志で作業することとなった。次回からは『相州大山順路之記』の輪読に入る。本日より2名が新たに参加者した。 (文責:布施) |

| 2023年11月16日 13:30~15:30 参加:19名 | 輪読した頁: 14~17頁 引き続き『泰平江戸往来』の輪読を行った。内容は一変して、玉川上水建設や両国橋架橋など、江戸時代の大プロジェクトの話しとなる。漢文調の文章だが、返り点などの位置が必ずしも正確でなく、参加者の間で読み方を巡っての議論もあり、進捗は3ページのみだった。次回12月21日で本テキストは読了予定で、17ページ2行目よりのスタートとなる。また、本日新テキスト『相州大山順路之記』の前半部分が参加者に配布された。 (文責:布施) |

| 2023年10月19日 13:30~15:30 参加:15名 | 輪読した頁: 10~13頁 引き続き『泰平江戸往来』の輪読を行った。今回も江戸集荷物産名の羅列が続く。日本から遠い大陸や南方からの珍奇な物産の記述も多く、鎖国当時の交易が、想像以上広域に及んでいたことを知ることができる。本テキストの読了に、あと2回は必要と思われる。次回11月16日(木)。同テキストの14ページから。 (文責:布施) |

| 2023年9月21日 13:30~15:30 参加:14名 | 輪読した頁: 7~9頁 今回も『泰平江戸往来』の輪読を行った。江戸に集荷される、各地の物産が羅列される部分だ。ふりがな付きの文章なので比較的円滑に読めるが、見慣れぬ漢字が多く、それらの解明に時間を要した。また、次々に出てくる各地の名産や産地を巡って、人生経験豊富な参加者たちからの関連情報が飛び交い、輪読の進捗は2頁半に止まった。次回10月19日(木)。同テキストの10ページから。 (文責:布施) |

| 2023年7月20日 13:30~15:30 参加:16名 | 輪読した頁: 1~7頁 前回講師H氏不在の中、参加者全員で読み進んだ部分を、今回はH氏が主導して輪読形式で読み返した。城内(多分江戸城?)の正月祝賀の様子を綴る文面は、ふりがな付きとはいえ結構難解だ。本書は寺子屋などのテキストとして使われていたそうだが、当時の庶民がこれほどの高度な内容のものを習っていたことに驚きを覚える。江戸時代の庶民の教養度合いが推し量られて面白い。8月は休会で、次回は9月21日(木)、テキスト7ページの後半から。 (文責:布施) |

| 2023年6月15日 13:30~15:30 参加:20名 | 輪読した頁: 1~7頁 今回から、新テキスト『泰平江戸往来』を読み始めた。講師を務めるH氏が今回都合により欠席となり、参加者の自習というかたちになった。江戸時代に寺子屋などで使用された学習書で、ふりがな付きの文章だが、内容はけっして易しくない。参加者全員で字面を追って、何とか7ページ途中までたどり着けたが、意味不明のところも多く、次回H氏の解説を待つこととなった。 (文責:布施) |

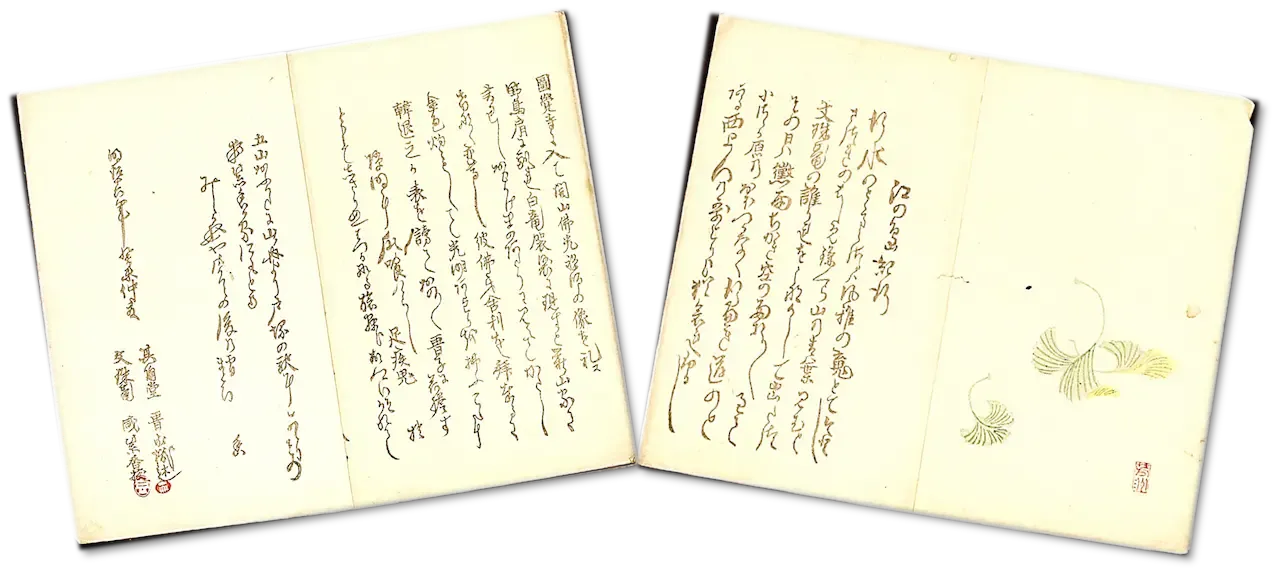

俳諧文庫「江の島紀行」 晋永機

江戸後期-明治時代の俳人 穂積永機の記した旅日記です。晋永機(穂積永機)の俳号は其角堂。父である六代目 其角堂鼠肝に学び、七代目を継ぎます。 著名な俳人であった其角堂の句は、明治5年に作成された書画五拾三駅の「相模藤沢 山帰定憩」の絵にも添えられています。『江の島紀行』は明治16年に作成されたもの。60歳になった永機とともに俳壇の面々は鎌倉・江の島の景勝をどのように表現したか・・・ 文書を解読しながら、明治前期の俳壇の世界が垣間見える1冊です。

- 藤沢市蔵

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2023年5月18日 13:30~15:30 参加:16名 | 輪読した頁: 全頁おさらい,10頁 前回読み残した『江の島紀行』(晋永機著)の最終ページの輪読を行った後、同テキスト全体の総括を行い読了した。当時(江戸末期~明治初年)の博学な教養人の書いたものだけに、付随する知識がなければ作者の真意に辿り着けない箇所も多く、 なかなか難しいテキストであった。次回からは、新テキスト『江戸往来』を読み始める。一般に「往来物」と呼ばれる書物のひとつで、明治以前の寺子屋や家庭で学習書として使用された。今回の参加者に、新テキストのコピーが配られた。 (文責:布施) |

| 2023年4月20日 13:30~15:30 参加:19名 | 輪読した頁: 6~9頁 今月の輪読範囲は、筆者らが杜戸明神から、鎌倉、江の島へと観光し名勝にて俳句を詠みあっている箇所となった。明治初期のこととはいえ、皆が馴染みのある箇所を訪れている。しかし、紀行には馴染みのない言葉が所々に綴られている。文字を解読し、納得の意味が得られるまでには、今回もまた皆で知恵を絞っての格闘となった。難解だった明治の俳人たちの紀行文も、ようやく終わりが見えてきた。来月は、残りの10ページの輪読と、全体を通しての再読を予定。6月からは、予定通り新しいテキスト『江戸往来』がスタートする。 (文責:酒井) |

| 2023年3月16日 13:30~15:30 参加:19名 | 輪読した頁: 4~6頁 今回も『江の島紀行』(晋永機著)の輪読を行った。今回のテキストはなかなか手強い。次々に現れる難解箇所の解釈を巡り意見が交錯し、輪読は円滑に進まない。前回同様2ページ弱進んだところで時間切れとなり、吟行の終着地江の島はまだ見えない。次回4月20日の部会では、6ページ最後から4行目より読む予定。また講師役を務めるH氏より、次のテキストについて、難易度の違う2案の提示があり、参加者の過半は易しい方の採用を希望した。新たなテキストは、6月から使うことになりそうだ。 (文責:布施) |

| 2023年2月16日 13:30~15:30 参加:17名 | 輪読した頁: 3~4頁 前回から、新テキスト『江の島紀行』の読解に入っている。まずはリード役のH氏から、テキストに登場する江戸末期から明治にかけて生きた、4名の俳人たちについての説明があった。そして輪読に入ったが、漢字部分の読解に参加者たちは悩まされた。複数の解釈が可能な文字や地名については、正解を断定できない部分もあり、ほぼ2ページ分のみの進捗に止まった。次回はテキスト4ページの最後の行からで、参加者の眼がテキストに慣れ、今後進捗がはかどるかどうか・・・ (文責:布施) |

| 2023年1月19日 13:30~15:30 参加:20名 | 輪読した頁: 1~3頁 前回やり残した『知光院東海道旅日記』数ページの総括を行い、前テキストを読了した。引き続き、新テキスト『江の島紀行』の読解に入った。まずはリード役のH氏が読み始め、3ページの2行目で時間となった。今度のテキストは俳句が主体で漢字が多く、その読解に難儀しそうだ。次回からは参加者による輪読に移る。また、メンバー有志による『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』翻刻作業完了が報告された。成果物は近々、当ホームページにアップされる予定。 (文責:布施) |

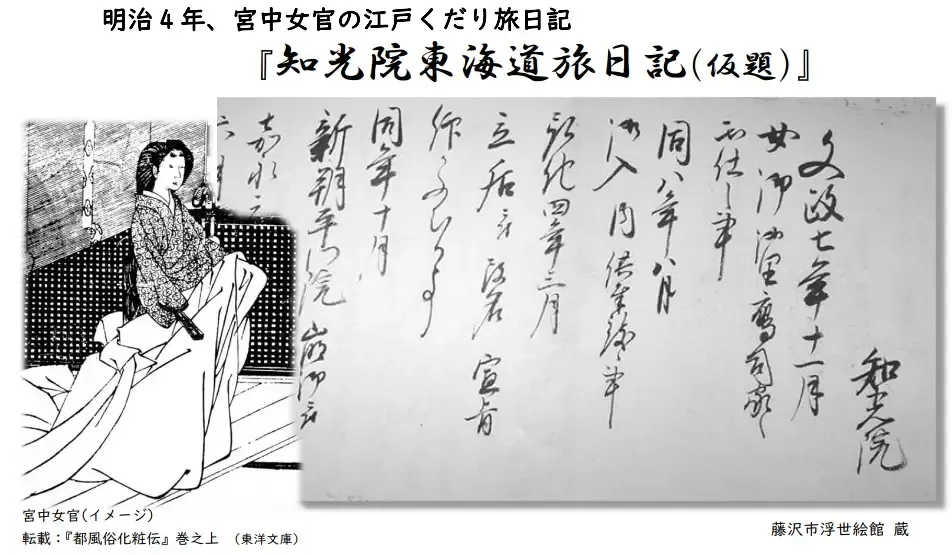

知光院東海道旅日記(仮題) 知光院 (岩倉洗子〔すがこ〕)

文政7年(1824)11月、公家の鷹司〔たかつかさ〕家へ出仕し、翌8年8月に同家の鷹司祺子〔やすこ〕(仁孝天皇(1817~1846)の女御、新朔平門院)の女官として供奉。 弘化4年(1847)10月、同院崩御につき剃髪、知光院と改名。知光院が、明治4年(1871)に東京の岩倉家(明治2年に東京へ移住)へ帰る際の旅日記。 甥に当たる岩倉具視も登場する。

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2022年11月17日 13:30~15:30 参加:16名 | 輪読した頁: 12~14頁 『知光院東海道旅日記』の最終部分を輪読した。作者の旅はすでに終わり、周囲の人達への挨拶や、江戸から変わったばかりの東京の様子や新生活への思いなど、これまでの旅日記とは異なる内容と、 難読崩し字の連続に、参加者一同解読に苦労したが、何とか読了した。次回12月15日の会では、このテキストの総括を行う。また、1月から読み始める新テキスト『江の島紀行』を配布予定。会合の前には、メンバー有志による前々回テキスト『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』翻刻作業の継続打ち合わせを行った。 (文責:布施) |

| 2022年10月20日 13:30~15:30 参加:15名 | 輪読した頁: 9~12頁 『知光院東海道旅日記』を引き続き輪読した。駿州・蒲原を出立して東をめざす筆者の旅も、最終段階に入った。部会メンバーも筆者の筆遣いにだいぶ慣れ、東海道に連なる地名を辿りながら、しばし輪読は順調に進んだ。そして早くも品川到着となったが、ここから難解な箇所が続出して、輪読の進捗速度はやや鈍った。次回は12ページの後ろ9行目から。本テキストも残りあとわずかで新年からは、江戸後期から明治時代の俳人・穂積委永機の江ノ島への旅日記を新テキストとする予定。また会合の後、メンバー有志による前々回テキスト『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』翻刻作業の継続打ち合わせを行った。 (文責:布施) |

| 2022年9月15日 13:30~15:30 参加:15名 | 輪読した頁: 7~9頁 引き続き『知光院東海道旅日記』を輪読した。今回久しぶりに、コロナ禍による使用制限の解除された推進センターに戻っての開催となった。当会場A会議室の机配置は全員が対面する「ロの字型」のため、参加者同士の対話がやりやすい。そのため、文字の解釈や文章に表れる地名などを巡っての、質疑応答や情報交換が活溌に行われた。話し合いに時間が割かれた分、テキスト輪読の方はさほど進まなかった。今回の作者の旅は、7ページ後半の岡崎出立から、9ページ中間の蒲原泊まで。また会合に先立ち、メンバー有志が、前々回テキスト『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』翻刻の継続打ち合わせを行い、核心となる作業部分を概ね完了した。 (文責:布施) |

| 2022年7月21日 13:30~15:30 参加:16名 | 輪読した頁: 4~7頁 今回も引き続き、『知光院東海道旅日記』を輪読した。作者の旅は順調に進んでいるが、輪読の方は難解な部分の解釈を巡って、しばし滞りがあった。それでも道中記の特徴と言える、類似した記述の繰り返し部分は読みやすく、また作者の書く崩し字の特徴にも、徐々に目が慣れつつある。今回の輪読は、7ページ後ろから9行目まで。旅は三州岡崎まで到達。また会合のあと有志が残り、前々回テキスト『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』の翻刻作業を行った。 (文責:布施) |

| 2022年6月16日 13:30~15:30 参加:19名 | 輪読した頁: 1~4頁 今回から、新テキストの『知光院東海道旅日記』を読み始めた。江戸末期に天皇の女御に仕えた女性が、女御の死去に伴い剃髪し、明治4年京都から東京の実家へ戻るまでの旅日記だ。前のテキストとは違った女性特有の文体もあり、参加者にとっては新たな挑戦となる。輪読ではパスする人が目立ったが、かなり読みこなせる人もあり、京都を発って草津宿を過ぎたあたりの、4ページ後半まで読み進んだ。また前テキスト『御所奉公東日記』の翻刻が、参加者全員に配布されることになった。 (文責:布施) |

御所奉公東日記

『御所奉公東日記(ごしょほうこうあずまにっき)』 万亭応賀 作; 一猛斎芳虎 画江戸時代に刊行された草双紙で、絵を主としその周りに文章が書かれた滑稽本です。 全12編の中から、北条義時などを題材としたお話の部分をピックアップして勉強しました。

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2022年5月19日 13:30~15:30 参加:17名 | 輪読した頁: 5~7頁 先月に引き続き、幕末の戯作者・万亭応賀著『御所奉公東日記』4編序を輪読した。字体にはだいぶ慣れてきたが、相変わらず文字が不鮮明なところも多く、7ページの途中まで読んだところで時間切れとなった。 読み切れなかった部分は、講師役の細井さんが訳文を作成し、メンバーに配布する予定。次回6月からは、新たに『知光院東海道旅日記』を読み始めることとなり、本日の参加者にテキストが配られた。一方、先のテキスト『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』の翻刻版作成は、メンバー有志による作業が継続中。 (文責:布施) |

| 2022年4月21日 13:30~15:30 参加:21名 | 輪読した頁: 1~5頁 今回より、幕末の戯作者・万亭応賀の書いた『御所奉公東日記』4編序を、テキストとして読み始めた。テキストの書物には、大きな挿絵の周囲に、小さな仮名文字がギッシリと詰めて書かれている。 作品の舞台は鎌倉時代で、現在放映中のNHK大河ドラマの登場人物が重なり、面白そうな内容だが、文字が不鮮明なところもあり、多くのメンバーは読解に難渋した。 5ページの途中まで読了。 (文責:布施) |

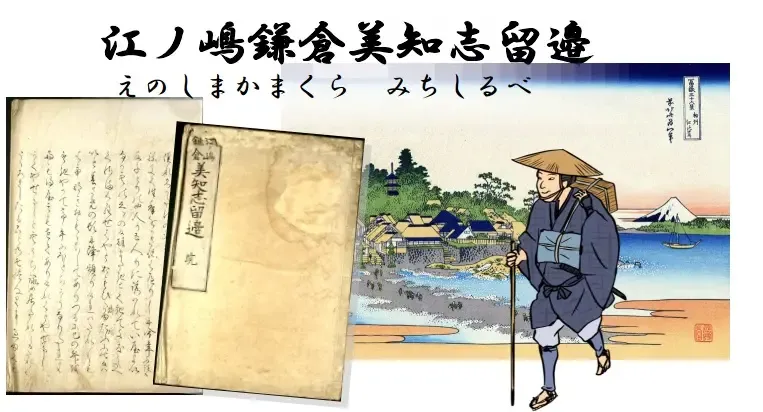

江ノ嶋鎌倉 美知志留邉

江戸時代後期の俳人「閑齋」による旅日記です。吉備中山の出身。僧でもあり、文政3年ごろ近江 粟津の義仲寺無名庵(現 滋賀県大津市)の庵主でもありました。諸国をめぐり、江戸の俳人とも交友がありました。諸国を俳行脚した記念に、各地の俳人の句を集めた『俳諧道中双六』の編纂するなど、著名な俳人です。この旅日記は、江戸から数名で江の島迄旅したときの記録です。仮名文字が多く、文化人らしく工夫を凝らした文体と、所々に俳句が織り込まれています。

- 藤沢市蔵

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2022年3月17日 13:30~15:30 参加:18名 | 輪読した頁: 再読32~最後頁 先月まん延防止等措置法実施期間により休会したため、2ヶ月ぶりの会合となった。 参加者は18名で、『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』の読み飛ばし部分における意味不明点や、解釈の分かれる点などを、参加者一同で検討し合った。最後に来月から読み始める『御所奉公東日記』の説明があった。また、読了した『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』の翻刻版作成のため、部会メンバー6名による作業部会を、別途立ち上げることとなった。 (文責:布施) |

| 2022年1月20日 13:30~15:30 参加:13名 | 輪読した頁: 再読13~32頁 年初の部会は、オミクロン株感染急拡大の影響もあり、参加者は13名と、いつもより少なかった。冒頭参加者には、3月から読み始める新テキスト『御所奉公東日記』のコピーが配られ、その概要の説明がなされた。今回は、前回読了した『江ノ嶋鎌倉美知志留邊』の読み飛ばし部分における意味不明点や、解釈の分かれる点などを、参加者一同で検討し合った。本日は、読み飛ばし部分の13ページから32ページまでの検討を終え、次回2月は残りの48ページまでを検討することとなる。 (文責:布施) |

| 2021年12月16日 13:30~15:30 参加:18名 | 輪読した頁: 61~最後頁 『江ノ嶋鎌倉美知志留邉』の最終部分を輪読した。作者一行の旅は、品川宿での宴会でお開きとなった。時間が余ったので、このテキストの総括に入った。読み飛ばした部分もかなりあるので、総括は次回の1月、場合によっては2月の会にも掛かる可能性がある。それ以降の新しいテキストは、幕末の戯作者・万亭應賀の書いた『御所奉公東日記』という鎌倉時代を舞台とした大衆小説になる。次回1月20日に、テキストを配布する予定。 (文責:布施) |

| 2021年11月18日 13:30~15:30 参加:19名 | 輪読した頁: 55~61頁 引き続き『江ノ嶋鎌倉美知志留邉』の輪読を行った。メンバーは文体に慣れたようで、テキストの55ページから、61ページの8行目まで読み進んだ。江の島巡りを終えた作者一行は藤沢に出て帰途につき、戸塚、保土ケ谷を経て、神奈川宿まで辿り着く。文章に出てくる地名や名所は現在も残るもの、あるいはすでに失われているものもあり、メンバーの間で、それらに関するやり取りが行われた。旅は最終盤に入り、本テキストもあと3ページほどを残すだけ。次回12月16日には読了し、読み飛ばした部分を含めた総括に入る。 (文責:布施) |

| 2021年10月21日 13:30~15:30 参加:20名 | 輪読した頁: 49~54頁 『江ノ嶋鎌倉美知志留邉』を読み始めて4回目。反復的記述の部分を大幅に読み飛ばし、道中記の舞台は江の島へと飛んだ。今回も輪読形式で行われたが、弁財天の岩屋や稚児ヶ淵など、今に繋がる島内馴染みの名所探訪の記述が多いこともあり、参加者たちは概ね円滑に読みこなしていた。現在のテキストは年内に読み終え、その後総括の回を経て、来年2月からは新テキストを読み始める予定である。今回はテキストの49ページから54ページを読了。 (文責:布施) |

| 2021年09月16日 13:30~15:30 参加:20名 | 輪読した頁: 6~12頁頁 『江ノ嶋鎌倉美知志留邉』を読み始めて3回目の今回は、初めて参加者の輪読形式で進められた。著者独特の文章の言い回しや文字づかいにだいぶ慣れてきたせいか、淀みなく読みこなす参加者もいた。著者の道中はようやく神奈川宿を過ぎたあたりだが、旅日記特有の反復的記述も多いので、次回は途中を読み飛ばし、テキスト49ページから始まる、旅のクライマックスとも言える片瀬・江の島辺りの道中記読解へと移る予定だ。今回新規参加者が1名あり、古文書部入会者は現在27名となっている。 (文責:布施) |

| 2021年07月15日 13:30~15:30 参加:21名 | 輪読した頁: 2~6頁 引き続きテキストの『江ノ嶋鎌倉美知志留邉』を、講師役のH氏のリードで読む。難解な変体仮名への挑戦は続き、江戸を発った著者・閑斉たちの旅も、大森を過ぎたところで時間切れ。*テキストの変更などに伴い、ここのところ新規入会者が多く、当日参加された5名の方に、簡単な自己紹介をしていただいた。現在の入会者数は合わせて27名。*8月はいつものとおりお休みで、次回は9月16日。H氏の意向で、次より輪読形式を始める予定。閑斉の旅がスピードアップするかどうかは、参加者たちの予習、復習に掛かってきそうだ。 (文責:布施) |

| 2021年06月17日 13:30~15:30 参加:23名 | 輪読した頁: 1頁 江戸時代後期の俳人である閑齋の記した『江ノ嶋鎌倉美知志留邉』を新しいテキストとして、講師役のH氏のリードで読み始めた。前のテキストに比べ、新テキストは仮名文字の多い文体。参加者たちの、難解な変体仮名への挑戦の旅が始まった。閑齋一行の江の島、鎌倉を目指す遊山の旅も、江戸出発直後に降り出した春雨に遮られ、早くも難渋の様子。* 今回から新テキストの開始ということで、新規参加者が7名あり、そのうちの4名から新たに古文書部会への入会申し込みがあった。 (文責:布施) |

「太平年表録」 藤間柳庵

藤間柳庵 (1801 ~ 1883) は高座郡柳島村の名主であり、家業は江戸と柳島を結ぶ廻船業であった。「太平年表録」は、柳庵が編纂した幕末維新の政治と社会の情報記録である。

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2021年5月20日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 73~86頁 元治元〜二(1864〜1865)年の出来事が記されている。江戸城の本丸が炎上し、将軍と和宮様は紅葉山へ転居された。また、日本橋の三井呉服店が炎上し、焼け跡の張り紙に、夷賊と交易を結び高利を貪る不届き者とののしられてた。 再度の将軍の上洛に当たり船で行くことに決まった。12月27日江戸城から水路で浜御殿に赴き、蒸気船に乗り換えて浦賀に帰港、船に一泊し、大晦日に紀州表に到着した。天皇からは攘夷布告の要求があったが、幕府がこれを逃れる構図は変わらなかった。将軍は再び蒸気船を使って江戸へ向かった。 長州征伐を告げる幕府の通達が紹介されている。長州藩士が武器を携帯して御所周辺に集まっているが、不届きなので長州藩を征伐すべし、との天皇の仰せを受けて幕府は征伐に向かう旨、諸大名に通達している。 *「太平年表録」の輪読は5月で終了し、次月から「江ノ島 鎌倉美知志留辺」を輪読する予定。 |

| 2022年4月15日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 63~73頁 文久〜元治年間 (1861〜1864年)の情報が記されている。 ・江戸城西丸において火災があった。 ・また、将軍 徳川家茂が上方に足止めを掛けられているので、徳川慶喜が蒸気船で大坂に行き連れ戻してきた(現在は実行者は慶喜ではなく小笠原長行とされている)。 さらに文久3 (1863) 年の下期に起こった種々の事件の風聞を虚実混ぜて伝えている。 ・高位の公卿の首が京都・四条河原に晒された。 ・攘夷派の天誅組の一部は高野山に逃げ込んで占拠した。 ・京都は尊王攘夷の長州藩の下級藩士に支配されたが、公武合体派により京都から排除された。 ・長州藩はイギリス艦隊との戦に完敗した。 等々 |

| 2020年12月17日 参加:14名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 51~63頁 将軍・徳川家茂が文久3 (1863) 年 2月に孝明天皇に面会のため上洛したときの様子が記されている。将軍が京都の二条城へ到着し、徳川家の武運の上昇を洛中は挙げて祝っていた。 一方、水戸藩主は将軍に先立って江戸へ帰ってきたが、攘夷を主張する水戸藩の人気は高っかた。江戸湾で外国の軍艦が大砲を向ける事態があり、芝・高輪・品川の住民は田舎へ疎開するほどであった。このような混乱のもとで、徳川慶喜が神奈川で外国との交渉に当ったこと、天皇が二条城から大坂城へ移ったこと、外国交渉では貿易手切金として4万5千ドルを渡したこと、が記されている。「当時本朝蕃勇鑑」と題して、28人の氏名・出身・年齢・得意技を書き出している。 |

| 2020年11月19日 参加:14名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 45~51頁 将軍・徳川家茂が孝明天皇に面会のため上洛したときの様子が記されている。 将軍は文久3 (1863) 年 2月13日に江戸城を出発し、東海道を通り15日に藤沢宿から大磯宿へ向かった。 将軍は駿馬に乗られており、地元の村民たちは街道へ駆けつけ腹這いになって拝礼し、万々歳天下太平と祝儀を奉った。街道沿いの老若男女とも道端に下座して拝礼してもよいという、伝言が前日の夕方にあった。 馬入川(相模川)の通行については、将軍が船橋を所望されたので、御召船は使われなかった。 |

| 2020年10月15日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 32~44頁 文久2~3(1862~3)年の「文久の改革」と呼ばれる改革の状況。 幕府からの軍制令を受けた領主の戸田五介から、兵の人数の割当てについて知行の村々(柳島など)へ伝えた書付け。一村に一人宛、名前・年齢・続柄などを記し飛脚で差し出すように伝えている。幕府全体では四、五千人を集め、所々に小屋を建てて居住し食料は幕府から支給し、給料は各大名から下されると伝えている。孝明天皇が宣言した攘夷の勅書とそれを届けた勅使の書付けが記録されている。 また、将軍の上洛に伴う物価の高騰が抑制された。参勤交代の軽減により大名の妻子が許されたため東海道は混雑し、さらに将軍の上洛に備え全国の大名が京大阪に集結した。 |

| 2020年9月17日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 23~32頁 文久2(1862)年の「文久の改革」と呼ばれる江戸幕府における改革の状況。米国など外国との通商を開始するにあたって、参勤交代の改革が必要であることを表明し、改革の開始を幕府が宣言した。 具体的には、軍政の改革があった。対外的な危機に際し軍備の編成を行う必要から、旗本・御家人に対して知行高(領地の米穀高)に応じて兵士の人員あるいは兵賦金の提供を命じている。 |

| 2020年7月16日 参加:20名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 13~23頁 文久2(1862)年の「文久の改革」と呼ばれる江戸幕府における改革の状況。主導者は薩摩の島津久光らであった。 参勤交代を隔年の交代から3年に一度の交代に緩和すること、江戸城内の公式な衣服を軽いものに改めること、江戸城内における月次礼式や儀式を軽減化すること、などであった。 |

| 2020年6月18日 参加:22名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」四編 輪読した頁: 1~11頁 文久元(1861)年、公武合体のため皇女和宮と将軍家茂との結婚が決められたが、和宮は東海道ではなく中山道を下って江戸へ向かった。 和宮の下向にお供をしたのは公家の中山大納言忠能ほか十名であり、中山道を警備した大名は青山下野守ほか四十名であった。また、江戸に近くなってから板橋宿から江戸城まで十五名の町奉行所が警備に加わった。 |

| 2020年2月20日 参加:20名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 91~96頁 前月読んだ安政6 (1859)年7月の一分銀の相場の変動について、幕府の番所が発信した急触れ書において、相場変動は浮説であると通達している。 文久元(1861)年、公武合体のため皇女和宮と将軍家茂との結婚が決められ和宮が東下りをされた。東海道を通って江戸へ行くには、道路修理・警備小屋・本陣宿の修理・河川交通などに合計32万8千両が掛かる、ということであった。実際には和宮は中山道を下って江戸へ向かった。 文久年間の対馬(現長崎県)藩主からの届け書。対馬の浦にロシア船が停泊し船舶の修理を理由に退去せず、対馬の小役人が射殺される事件があった。戦争になるかも分からないので幕府の指揮を求める届け書。史実は、その後イギリスが軍艦2槽を派遣してきたため、ロシア船は退去した。 |

| 2020年1月16日 参加:20名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 86~90頁 新鋳造の貨幣である一分銀の動向が記されている。安政7 (1860)年7月20日の夕方、筆者・柳庵のところへ銭買いの者が来たので新一分銀と引き換えに銭貨(銅貨)を渡したところ、その夜になって新一分銀の相場が半分まで低下したという噂を聞いた。そこで悔やんでも仕方がないないので、筆者も銭買いに走ろうと、翌日、須賀・馬入・八幡・四之宮村から伊勢原にまで二人の男を出したが、夜に二人とも空しく帰ってきた。不審に思って一分銀を持って或る両替屋に訊いたところ、まったくの浮説だということであった。 * 今年初めての輪読会でしたので、茶話会を開き出席者相互の親睦を図りました。 |

| 2019年12月19日 参加:21名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 77~86頁 安政の大獄を指導した井伊直弼が暗殺された桜田門外の変に関する史料を輪読した。 事件の報告を受けた幕府からは、水戸家への屋敷の出入りを厳重に警戒するよう申し渡された。 事件に関連して、水戸藩領から家臣が多人数が出府するときは「御城付き固め」として沙汰すべきを近接の大名に命じている。 事件を直視した生々しい情報として、「井伊掃部頭様御籠は切り崩れ候由、奉公人が御籠をかつぎ御帰りのよし」と記されている。 水戸狼藉の人名として十六人の名前が挙げられている。 |

| 2019年11月21日 参加:19名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 68~77頁 「開港直後の横浜を歩いた記録」 三井呉服店、塗物店、染物店などが軒を並べており、百日前まで田圃であったとは思いもよらない。横丁も賑やかで酒食の店が並び山海の珍味をあつめ賑わっている。御免遊女屋、歌舞伎芝居、浄瑠璃狂言の看板が掲げられ人を集めている。この開港場は長崎の比ではない、と描写されている。 「開港による貨幣経済の混乱」 開港によってわが国の貨幣は国際的な金銀比率との相違から混乱に落ち入り、幕府は応急処置として天保小判一両は一両一分の積りで通用することと定めた。安政6(1859)年11〜12月、筆者の地元の両替商でも引き換えの比率に混乱が生じたと述べられている。 「桜田門外の変」 万延元(1860)年 3月3日、彦根藩の大老井伊直弼が江戸城へ登城しようと、桜田門にさしかかつた際、 水戸藩浪士たちに暗殺された事件。被害に遭った彦根藩の藩士21名の氏名が記録されており、 その内4名は即死と記されている。 |

| 2019年10月17日 参加:17名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 61~70頁 「安政の大獄」に関する記述。 安政5(1858)年から翌年にかけて、江戸幕府は時の孝明天皇の開国反対を押し切って諸外国と開国条約を結んだ。大老井伊直弼は京都の反幕府勢力に対し弾圧を加え、捕らえられた水戸藩士らが囚人として護送されてきた。天皇の許可を得ないまま、米国などと通商条約に調印した事情が述べられてる。 * 9月の輪読内容に関連して、長嶺敬子氏から茅ケ崎・宝蔵寺の“ころり供養塔”の調査結果につき報告があった。 |

| 2019年9月19日 参加:19名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 51~61頁 安政5(1858)年に流行したコレラに関する記述。 この流行病は、近江・美濃・丹波や畿内から始まり、駿河・遠近江・三河を経て東海道や伊豆半島に入ってきた。 藤間柳庵の住んでいた茅ヶ崎の柳島村においても死者3〜4人が出るありさまで、御嶽山や大山不動尊へ願をかけ、老若男女が共に呪文を唱え、流行病の退散を願って巡行をした。 コレラ流行に伴う幕府の御触書が掲載されている。 |

| 2019年7月18日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 38~51頁 外国船の来航に対し海防警備の体制として、江戸湾内の備え場の相模•上総•本牧などの台場をはじめ、京都•大坂•堺•兵庫•松前などの開港によって外国人の上陸が予想される地域の警備を大名たちに課していた。 江戸湾周辺の外国船の動向について下田奉行から浦賀奉行に書状通達があり、さらに大津備え場を経由し組合村総代に届けられた。 「舶来記」と題して、蒙古襲来に始まる外国船来航の沿革が記されており、安政元年正月のアメリカ船の横浜沖来航が述べられている。 |

| 2019年6月20日 参加:17名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 27~37-2頁 安政四(1857)年十月に来日したアメリカ総領事タウンゼント•ハリスは、老中•堀田備中守ほかの幕府代表とたびたび会見し、日米通商条約の交渉を行った。 前月に引き続き、通商条約(案)の条項を輪読した。 条項の概要は次の通り ・第十三ヶ条 :1854年の神奈川条約、および1857年の下田条約の規定と違うところは元に引戻す。日米両政府の任命者は、関連した商売を取り置く規則を 定める。 ・第十四ヶ条 :日米両政府は1ヶ年前に通達し、この条約に附属した商売 の定則に備える。 ・第十五ヶ条:合衆国政府はその国民の出国を許可し、独立の商売を願わせる。日本政府は湊々を商売に開くことを願うため、この条約は次の各政府の定めを 用いる事に同意する。◯オランダ◯ロシア ◯フランス その他11カ国 ・第十六ヶ条 : この条約1859(安政6)年7月4日より有効とする。この条約は 英語・日本語・オランダ語にて書き、オランダ語の訳文を原とみる。 その他、附記事項として阿片の輸入を禁止する。 |

| 2019年5月16日 参加:19名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 21~26頁 安政四(1857)年十月に来日したアメリカ総領事タウンゼント•ハリスは、老中•堀田備中守ほかの幕府代表とたびたび会見し、日米通商条約の交渉を行った。前月に引き続き、通商条約(案)の条項を輪読した。 ・第六ヶ条 : 日本人に対し犯罪を犯したアメリカ人はアメリカ領事の裁判により取り調べの上、アメリカの法律より処罰する。アメリカ人に対して犯罪を犯した日本人は日本の役人が取り調べの上、日本の法律により処罰する。 ・第七ヶ条 : 日本の開港におけるアメリカ人の遊歩範囲を規程する。例えば、神奈川湊の場合は六郷川を限りとし、その他の各方へ10里とする。各開港につき、それぞれ定める。 ・第八ヶ条 : 日本おけるアメリカ人はアメリカの宗法を念じ、礼拝堂を居留の場とするに支障はない。 ・第九ヶ条 : アメリカ領事の願いより、日本政府は裁判の場より逃亡した者を召し捉えアメリカ領事側の獄に繋ぐ。 ・第十ヶ条 : 日本政府は合衆国の軍艦•蒸気船•商船などの諸物を買い入れる。 ・第十一ヶ条:合衆国にいる日本人、アメリカ港に在留している日本船は格別の免許を得る。 ・第十二ヶ条:この条約に添付する別冊の商法を、双方の臣民は遵守する。 これ以降の条項について更に交渉が続いている。 |

| 2019年4月18日 参加:16名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 11~20頁 安政四(1857)年十月に来日したアメリカ総領事タウンゼント•ハリスは、老中•堀田備中守ほかの幕府代表とたびたび会見し、日米通商条約の交渉を行った。 通商条約(案)の各条項は次の通り。 ・第一ヶ条 : 公使の江戸駐在 – 公使は職務を実行するするため日本国内を旅行する許可を得る。 ・第二ヶ条 : アメリカ大統領による調停 – 日本とヨーロッパの国との間にもし何か差し障りが生じたときは、アメリカ大統領が和親の調停をする。 ・第三ヶ条 : 日本の湊の開港および開市 – 大阪•長崎•平戸•京都•江都•品川など。 ・第四ヶ条 : 輸出入税 – 運上所において輸出品•輸入品につき、税金を支払う。 ・第五ヶ条 : 外国貨幣•日本貨幣の同種同量 – 金銀が同種同量で通用する。 これ以降の条項について更に交渉が続いている。  |

| 2019年3月21日 参加:16名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」三編 輪読した頁: 2~7頁、10~11頁 安政三(1856)年十月、初代アメリカ総領事のタウンゼント•ハリスが江戸城において 将軍•家定に謁見し、アメリカ大統領からの国書を手渡した。それ以後、ハリスは老中•堀田備中守ほかの幕府代表にたびたび会見し、アメリカ公使の駐在の件、日米通商条約の件、開港する湊の件などにつき交渉に入った。 アメリカ側の言語は当然、英語であったが、幕府側が理解できる外来語はオランダ 語だけであり、交渉には英語—オランダ語の通訳(ヒユースケン 秘書)が常に仲介に入った。交渉は両社が同意するまでに長時間を要する。 |

| 2019年2月21日 参加:19名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二~三編 輪読した頁: 二編45~三編2頁 安政三(1856)年十月、初代のアメリカ総領事であったタウンゼント•ハリスは江戸城で将軍•家定に謁見し、アメリカ大統領の国書を手渡した。さらにハリス総領事は老中•堀田備中守と会見し、アメリカ公使駐在の件、日米通商 条約の件につき交渉に入った。 |

| 2019年1月17日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 41~44頁 安政三(1856)年十月、日米和親条約に基づき初代のアメリカ総領事に任命されたタウンゼント•ハリスが江戸城へ登ったときの状況が述べられている。 ハリスの出府に際して諸大名に命じられた御触書が紹介され、またハリスが下田から江戸へ向ったときの役人名や予定日が記録されている。 筆者の藤間柳庵は、十月十一日にハリス一行が宿泊した藤沢宿へ行き一泊し、翌朝ハリスらが遊行寺へ参詣するのを見物している。ハリス と同行のオランダ人通訳•ヒュースケンの二人は、「髪は巻髪で赤ら顔、髭があって、眼がするどく、服は黒色、ボタン付きのズボンを履いて いた」と記している。 |

| 2018年12月20日 参加:14名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 35~40頁 安政三(1856)年八月二十五日、夕方から降りだした大雨の記録。筆者は江戸 出府のため午後2時頃、南湖の家を出たところ、大風雨に会いやむを得ず藤沢宿に 宿をとった。夜中に風が和らいだので、夜明け前に帰宅しようとしたところ、川の水位が上がり橋が危険であった。倒壊した屋敷を越えて、四ッ谷の伊勢屋に来ると 半壊の状態だった。街道には古い松の木が倒れていた。田圃はあたかも湖のよう であった。 筆者は衣類を首に巻いて荷物を背に負って、褌ひとつの身になって竹杖を突きなが ら何とかわが家にたどり着いた。家族一同は無事であり屋敷も被害は軽かったが、筆者の身体の方が水毒(疝気)にやられて箱根の温泉に十日ばかり治療に行った。 筆者の持ち船は被害が少なかったが、江戸湾から浦賀までの間では70~80艘が被害に遭ひ、伊豆内外の浦では百艘ばかりが被害に遭った。 |

| 2018年11月15日 参加:19名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 33~35頁 安政三(1856)年三月十八日の正午ごろ、突然霰が降ってきた。5~8寸(15~25cm)も積もった。翌日に消えたが、日陰には三、四日残った。 降った地域は相模川の西の八幡•四之宮•馬入村、東の萩園•西久保•浜之郷などであり、これらの地では空豆•豌豆•菜種が全滅。大麦は半毛と見られる。 安政三(1856)年八月二十五日、夕方から降りだした大雨の記録。 筆者は予定の江戸出府のため午後2時頃、家を出たところ、途中で大風雨に会いやむを得ず藤沢 宿に宿をとった。夜中に風が和らいだので、夜明け前に外に出て帰宅しようしたところ、川の水位が上がり橋が危険なので、宿場の人々が集まって散りゴミを除去する作業をしていた。 倒壊した屋敷を越えて、四ッ谷の伊勢屋に来ると半壊の状態だった。 会員の研究発表を行った。 仲摩邦夫氏 “歴史は繰り返す、幕末にもあった「梵鐘供出」のお触れ” 岩間勝之氏 “百人一首で変体仮名に親しむ“ “絵と歌で見る江戸の職人“ |

| 2018年10月18日 参加:15名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 28~32頁 9月に輪読した安政二(1855)年の海岸防備のため寺院の梵鐘を供出し大砲小銃を鋳造する件につき、部員から「太政官府」の通達文の紹介があった。 史実として梵鐘の供出は極めて少なかった。 安政二(1855)年十月二日(新暦十一月十一日)夜、大地震が発生した。これは「安政江戸地震」と呼ばれ江戸直下型のM 6.9- 7.4の規模であり、地震•火による死傷者は10000人近いと見られている。 茅ヶ崎•寒川•厚木•藤沢•小田原では被害は軽かった。 筆者の柳庵は、江戸に奉公に出ている孫娘の安否を確認するため二日後に江戸へ行く。孫娘は無事であったことを確認し、江戸の被害状況を地名を上げて詳細に記している。 主な地名を現在の行政区に従って上げると次の通り。 千代田区-本丸•二重橋•桜田見附•和田倉見附•神田橋•追手(大手)•飯田町 台東区-下谷•上野•三枚橋•広小路•坂本車坂•蓑輪(三ノ輪)•新吉原•江戸町•田町大音寺•花川戸•聖天町•猿若町•馬道•浅草寺•並木通諏訪町•駒形 墨田区-本所•石原•立川通•相生町•林町•緑町•小梅引船 江東区-深川八幡•相川町•蛤町 文京区-本郷•湯島切通•小石川 中央区-南伝馬町•鍛冶町•桶町•五郎兵衛町•畳町•具足町•常磐町•因幡町 港区-芝口•柴井町•宇田町•高輪海岸通•赤羽根通•西麻布•広尾•赤坂 そのほか、東海道など街道筋の状況を記している。 |

| 2018年9月20日 参加:15名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 24~27頁 安政二(1855)年、朝廷(孝明天皇)の意図として、海岸防備のため諸国の寺院にある梵鐘を供出させて大砲や小銃の材料にしたいという通達が出た。 しかし寺院側は梵鐘は日頃の宗派の活動に不可欠であるという見解であり、また村々は出火などの非常事態の通知に欠かせないという意見であって、梵鐘の供出は極めて少なかった。対応としてオランダ製の銃砲が3000梃以上江戸へ届けられた。 安政二(1855)年十月二日夜、大地震が発生した。茅ヶ崎の柳島では津波があるかと恐れたが、幸いなかった。建物の被害はなく土蔵が多少ひび割れしたが、直ぐに修理を要するほどではなかった。寒川•厚木•藤沢•小田原も被害は軽かった。 |

| 2018年7月19日 参加:17名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 21~24頁 1854年11月に改暦があり、年号が嘉永から安政に替わった。これを祝して武家屋敷では法螺太鼓を吹き鳴した。 安政二年三月、武術奨励のため大名•旗本らが江戸—鎌倉を往復し速さを競った。これには、阿部伊勢守らの五〇疋の馬が参加している。また、朝廷(孝明天皇)の意図として、諸国の寺院から梵鐘を供出させて大砲や小銃の材料にしたいという通達が出た。 |

| 2018年6月21日 参加:20名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 15~20頁 嘉永7(1854)年11月に発生した地震の被害状況。 伊豆の下田湊では大津波により港の船が山の中腹に押し上げられ、溺死者が 多数出た。 ロシア船も破損し修復をしていたが、この船にアメリカ人の婦人が乗っていて、下田の寺院に一時宿泊していた。この婦人は横浜に居住していたが夫を亡くしロシア船で帰国するところであった。 伊豆などの地震から一日遅れて大坂湾にも津波の被害が及び、溺死者7千〜1万人とのことである。 |

| 2018年5月17日 参加:19名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 8~14頁 嘉永7(1854) 年、再度の来日をしたアメリカ艦隊への種々の対応が述べられている。日本側の船には日の丸を掲げたとある。 同年11月に、突如、伊豆半島を震源とする地震が発生した。 地震とそれに伴う津波による悲惨な被害の状況が記されている。 来航していたロシア船も破損が著しく、修復の状況が述べられている。 |

| 2018年4月19日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」二編 輪読した頁: 1~8頁 嘉永7(1854)年、ペリーが江戸幕府の返答を 求めて、再度の来日をしたときの記録。 アメリカ艦隊の全貌を記し、隊員が上陸して来たときの状況や日米両国からの贈答品を 書き上げている。 さらに、他国の異国船としてロシア艦隊の往来も記されている。  |

| 2018年3月15日/2018年2月15日 参加:21/18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 42~48頁 嘉永7(1854) 年, 黒船の江戸湾来航に対応して、その防備に関する御触書が幕府から各大名に発行された。例として、次の大名への御触書が紹介されている。 松平和泉守、阿部伊勢守、松平加賀守、松平壱岐守、 松平越後守、松平越中守、堀田備中守、松平備前守、 松平兵部大輔、松平阿波守 ことに、松平越中守への書面は詳細な長文である。今回で「太平年表録」初編の輪読を完了した。 |

| 2018年1月18日 参加:14名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 36~42頁 <黒船が再び来航> 1854年1月、黒船が幕府の返書を求めて再び江戸湾にやって来た。柳庵の所有する不動丸が馬入川の河口で初荷を積む作業をしていると沖に三艘の外国船が見えた。 その後、外国船七艘が江戸内海へ入り、武士たちが防衛体制をとった。 <旗本の防衛体制> 旗本の戸田久助は、知行高 1500 石に対して人足 55人、馬8疋を供出した。 <異国船が神奈川湊に集結> 再来航した異国船が神奈川湊した。柳庵は浦賀へ赴いて、異国人約700人が上陸し浦賀奉行が応接している模様を実見している。 <幕府の御触書> 江戸湾の防備に関する幕府からの御触書が出された。 |

| 2017年12月21日 参加:17名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 32~35頁 <高松芳孫からの上書> 上書に附記された真心歌 十一句 <高松芳孫からの意見書> 黒船の砲撃には鼻孔に真綿を詰めれば有効である、という意見 <水戸前中納言の御詠歌> 三首が提示されている <太平天国の風聞> 長崎経由で伝わった中国の南京を中心とした動乱の情報 |

| 2017年11月16日 参加:21名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 26~32頁 ペリーの来航により、アメリカ大統領から国書がもたらされた。 この国書に対し翌年までに返答を迫られた幕府は、全国の大名に意見を求め多くの大名から意見が寄せられた。その内のいくつかを輪読した。 <26~28頁> 松平越前上からの上書 大統領の国書は返上し戦を恐れずその準備をせよという強硬な意見 <29~230頁> 真田信濃守からの上書 亡祖父が心掛けた火器をもって江戸湾の防衛に参加したいという意見 <30~232頁> 高松芳孫からの上書 黒船に対して大和魂によって戦う決意をしているという意見 |

| 2017年10月19日 参加:10名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 25~26頁 「道光二十二年青圍策文」 中国語の文献。 1842年に実施された国家公務員の採用試験問題。 問題文の要旨は、外国の野蛮人は大きな武器と勢力を持っている、背きやすく安心していられない。 我が中国が外国の野蛮人をうまくあしらうにはどうしたら良いか? 包み隠さず答えて欲しい、という内容である。 |

| 2017年9月21日 参加:16名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 21~25頁 「日本考略 翻訳」 嘉永 3 (1850)年の翻訳、原本はドイツ語であったのをオランダ人が蘭訳し長崎へ持参したものを、オランダ語の通詞が和訳した。 主な事項は 日本の地勢 日本の産物 日本の法制 皇帝と江戸幕府 日本の宗教 日本の学術 • 技術 日本との通商の問題点 など |

| 2017年7月20日 参加:16名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 16~21頁 浦賀奉行のペリー宛書翰、国書受取 両国の贈答品 明星の出現 品川台場の普請および掛り役人 内海御固場および警備の大名•旗本 |

| 2017年6月15日 参加:17名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 7~16頁 合衆国大統領より日本国将軍宛の書翰 合衆国大統領の書翰、水師提督ペリーへ全権委任の旨 合衆国水師提督ペリーより日本国将軍への上書 合衆国水師提督ペリーの口上、会合の期限 合衆国水師提督ペリーの書翰、国書の回答 |

| 2017年5月18日 参加:18名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 3頁後半~6頁 浦賀御奉行 井戸岩見守 <以下 42名の長官の記載 > 総勢 合三十九万六千余人 石火矢六十挺 大筒六百挺 長柄一万三千筋 同車臺附三百挺 鉄砲六千五百挺 ノロせ百二十本 予六日藤沢より友を得て彼之地へこえ一泊して翌七日西浦賀高丘へ登り遠鏡を携へ一覧するに亜墨利加船四艘也 其内二艘は小船にして左右へ窓をあけ鉄砲の筒先之内 長四十間余也巾十二三間程 二艘は大船にして黒船なり、 鉄砲の窓と翼車之内一帯船上屋形の如く火の見様の類ことごとく白し、譬は雪中城郭を眺むの如とし、 長六十間余 巾十八九間 蒸気船と唱ふ、此船進まんと欲するときは石炭を焚て左右の翼車をめぐらす、 其疾き事一時に二十里を走すると云、煙り黒雲の如し、 別に此図あり、しかれば浦賀住居の市輩噪動して 家内の雑具をはこび或は遠く馬に負はせ近郷又は縁者へ送る、其沙汰甚しければ當御役所より是を 停止するといへとも、折に人気の騒立忍びかたし、予焚蒸の気候に怕れ取敢えず八日夜三更に帰宿せり、 自是以下他聞を記せり、九日久里濱へ備場を御構ありて帷幕を張、御出勤之方々様には 宮田御陣屋 井伊掃部頭 総勢二千三百人程 <以下 4名の長官の記載> 右御大将に錦繍之陣羽織を着用、士卒は陣笠に白きたすきをかけ抜身の槍に火縄附の鉄砲を携へ、 亜墨利加の上陸を俟たりける、 豈蒸気船より人数四百八十人を繰出し、十八艘の扁舟に打乗上陸する、其行列は 六十人を一伍として八組にわかち各黒白の着服なり、腰より以上黒 腰より以下白中にも 総首二人は十八人の伶人を左右に随ひ、音楽に応してしづしづと惟幕の中に入て面謁、 冠頂異形の禮服なり、筐中の棒書左に 合衆国伯里爾天徳書翰和解 |

| 2017年4月20日 参加:20名 | テキスト:藤間柳庵「太平年表録」初編 輪読した頁: 1頁~3前半頁 藤間柳庵 (1801 ~ 1883) は高座郡柳島村の名主であり、家業は江戸と柳島を結ぶ廻船業であった。 「太平年表録」は、柳庵が編纂した幕末維新の政治と社会の情報記録である。 発端 嘉永六癸丑稔春二月初二日昼四ツ時、小田原大地震御城内損所多く御天守傾き市中の倉廩大半頻す、 惣して御領分之山谷鳴動して岸壊くずれ民家こぼち、又は地上裂て逃走するに方を失ひ 人命を損するもの幾回そや、中にも道了権現之社再建していまだ荘厳ならさる尊倒す、 別当最勝寺庫裏大地へ道々之一山騒動大方ならず、追て社壇を開山堂之後丘へ転還するよしきけり、 されば城主より御領内を巡行し難民へ御救米金を賜はる、然りといへども震に軽重あり、 三浦鎌倉かろし厚木辺所々損しあり、御府内は損しなし、即今俗に小田原地震と号し、 去七ヶ年前丁未春信州善光寺大地震之引尾なるよし評判すと、戯歌戯作等多し、 其一ッを後証に備ふのミ 当丑年夏六月二日三崎城ヶ島沖方より異国船渡来いたし候由、漁子より三崎御役所へ、 浦賀御番所出張所なり、訴出に付、速に番士之面々かねて用意し早船を出し襲ひ行しか、 船より立けふり朦朧として炊ち其ハン縱を失ふ、此船左右に翼車ありて順逆風に不拘よく進退ス、 暫時浦賀口へ乗附たり、夫より御奉行所数艘を以取かこひ御公儀へ注進ありし故、 内海一帯武備之街となれり 是ヲ蒸気船トトナフ 朦朧ハ則蒸気ノ立煙ナリ 此火力ヲヱテ自カラ自カラ翼車巡ルトイへり 其ハヤキコト一時二、二十里ヲスグルト云 然レバ亜米里加ノ五千里ヲ廿日ニキタル |

「朝鮮人一件御用留帳」

報告者:萩原史巨 / 以下の写真は野外勉強会風景(2015/4/16)

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2017年3月16日 参加:17名 | テキスト:天和2年(1682)8月、藤沢宿に宿泊した朝鮮通信使を饗応した記録 輪読した頁: 別紙31~35頁 饗応に使用された主な食料は、飯・饅頭・羊羹・豆腐・鯛・鰺・鰻・鶏・大根・牛蒡など。 3月にて、朝鮮人一件御用留帳に関連する輪読を終了しました。 |

| 2017年2月16日 参加:17名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 118~126頁 ①延享4年(1748)の朝鮮人来朝に当たり、藤沢宿において朝鮮人の各階層に対し、盛装をして給仕した人数は ・小童26人に対し、給仕人4人 ・中官128人に対し、給仕人30人 ・下官139人に対し、給仕人45人 ・通訳45人に対し、給仕人21人 ②4つの村の助郷による昼夜勤務の人数は ・香川113人、中瀬36人、宮山625人、倉見431人であり ・計1,025人、人件費は計約77両であった。 ③接待用に藤沢宿で準備した食料の主なものは、串刺しの魚・豆腐・茄子・生姜・にしん・ねぎ・大根・小菜・牛蒡などはかに松箸174膳。 これ以降のテキストは欠如しており、今回にて輪読を終了しました。 |

| 2017年1月19日 参加:16名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 110~115頁 ①延享4年(1748)の朝鮮人来朝に際し、藤沢宿で消費する薪燃料の手当をした。 堅木554束(1束は長さ2尺×径2尺) 松木620束(同上) 経費銀98匁2分 ②宿場の人馬留矢来小屋の損料が、当初は金100両7分の見込みであったが、請け分を念入りに再見積したところ、凡そ3分の1が減額された。 |

| 2016年12月15日 参加:16名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 102~109頁 ①延享4年(1748)、朝鮮人来朝に応じ藤沢宿への助郷の役を外される118村が代官から指令が出されたが、それ以外にも多数の村々が役を外された。 ②朝鮮人来朝の際、街道に矢来垣・小屋などを設置するが、事前に業者費用の入札をするよう、指令された。 ③朝鮮人来朝に関して、指令を受けた宿場の問屋は速やかに村々への回状を行うよう、指示された。 |

| 2016年11月17日 参加:17名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 97~101頁 延享4年(1748)、朝鮮人来朝に応じて、代官から藤沢宿・戸塚宿へ人馬の助郷の指令が出されたが、同時に助郷の役を外される村々の指令もあった。 役外の村々は三浦郡において 43村 相州大住郡において 4村 相州高座郡において 64村 鎌倉郡において 4村 その他、高座郡において 3村 |

| 2016年10月20日 参加:16名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 93~97頁 延享4年(1748)、代官から朝鮮人来朝において、宿場へ人馬を助郷すべき村々の指令が出された。 ①藤沢宿への助郷は、鵠沼村をはじめ48の村々。 ②戸塚宿への助郷は、金井村をはじめ35の村々。 ③保土ヶ谷宿への助郷は、平戸村をはじめ39の村々。 |

| 2016年9月15日 参加:15名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 87~92頁 ①寛保2年(1742)正月、東海道及び美濃路の宿場宛ての代官6人連名の書状。朝鮮人来朝の接待役代官38人分の印影を各宿場へ送るから、印影により来朝関連の書状や荷物の確認をすること。 ②同日の書状。朝鮮人の来訪・帰朝において、申付けてある通りの馬と人足の手配を徹底し支障のないように。 ③馬の鞍・腹帯・荷縄などを十分に確認し、飼葉の手配にも支障のないように。 |

| 2016年7月21日 参加:15名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 84~87頁 ①寛延元年(1748)正月、代官・斎藤喜六郎からの通達 各宿場とも困窮しているであろうが、朝鮮人の来朝、帰国において人足、乗馬の手配に怠りないように。 ②同正月、6役人連名で大阪~江戸まで27宿場への通達 朝鮮人の賄い所へ接待用の陶器・塗物を手配するので、手違いのないよう十分に配慮するように。 なお同日、次の会員の方々から自主研究の発表があり、討論会を行いました。 杉森真弓さん:江戸時代の金貨・銀貨と現代通貨との関係 土師利昭さん:江戸時代の貨幣の換算 野上健さん:「御馳走乗馬役」「鞍貝」とは |

| 2016年6月16日 参加:15名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 78~83頁 ①寛延元(1748)年の朝鮮人来朝に際し、藤沢宿の人足の溜り場として金剛院が指定されて、人足600人が泊まった。幕府側から宿代金五両が支払われた。(金剛院は幕末に廃寺となっている) ②朝鮮人一行の往路、復路における接待・乗馬などの費用負担として、47の大名が指定されている。 |

| 2016年5月19日 参加:18名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 72~77頁 寛延元(1748)年の朝鮮人来朝に際し、各宿場の人馬小屋や矢来(街道のガード)の補修ついて宿場ごとに費用の見積が行われた。 *藤沢宿における見積―素材の見積の例 金壱両につき 竹2~3.5間 85本 雑丸太 67尺 230本 丸太 2間 74本 杉丸太 2間 68本 |

| 2016年4月21日 参加:20名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 68~71頁 寛延元(1748)年の朝鮮人来朝に際し、休息・宿泊する予定の宿が次のように指定された。 *壱岐勝本・備前藍嶋・長門赤間関・周防上ノ関・安芸上蒲刈・備後鞆・備前牛窓・播磨宝津・摂津兵庫・大阪・河内牧方・山城淀・京・近江大津・近江守山・八幡・彦根・美濃今須・美濃大垣・辰張起・名護屋・鳴海・三河岡崎・赤坂・吉田・近江新居・見付・浜松・掛川・金谷・駿河藤枝・府中・江尻・吉原・三嶋・箱根・小田原・大磯・藤澤・神奈川・品川・江戸 以上 42宿 |

| 2016年3月17日 参加:17名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 64~67頁 寛延元(1748)年、朝鮮人約480名が来朝するに当たり休息・宿泊する予定の宿の責任者が指名されている。27箇所の宿場が掲げられている |

| 2016年2月18日 参加:14名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 56~63頁 朝鮮人の来朝において、宿場は困窮しているので手当がないと勤めがたい。幕府側は憐愍をもって対処して頂きたい。 |

| 2016年1月21日 参加:19名 | テキスト:御触書 道中筋之部 輪読した頁: 52~55頁 本来のテキストである延享4(1747)年の「朝鮮人―件御用留帳」と関連の深い「御触書 道中筋之部」正徳2(1712)という史料を輪読した。 道中奉行が人馬の種類や賃銭などにつき、細かく定めていることが判る。 |

| 2015年12月17日 参加:17名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 52~55頁 延享4(1747)年3月、奉行所から過去の朝鮮人来朝について問合せがあり、街道筋の宿場側から要望などを回答した。 |

| 2015年11月19日 参加:16名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 46~51頁 延享4(1747)年3月、近々見込まれている朝鮮人来朝に備えて奉行所から問合せがあり、それに対応して藤沢宿の問屋が回答した。 関連事項の勉強 朱子学者の荒井白石・雨森芳酬につき長嶺敬子さんと中村恵司さんから調査結果の発表がありました。 |

| 2015年10月15日 参加:15名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 37~43頁 延享4(1747)年に次の年の朝鮮人来朝に備えて、代官から藤沢宿に過去の来朝において如何なる対応をしたか問合せがあり、回答をした。 主な要旨は次の通り。 ・人馬留め矢来(臨時の囲い)の過去の絵図を提出 ・寄人馬、中馬を提供した ・馬の飼料を負担した ・本隊の前後に通過する荷物も宿で受渡しをした 関連事項の勉強 中村恵司氏から「雨森芳酬」(1668~1755,朱子学者)に関して調査した結果につき解説があり、拝聴した。6人来朝に対して、東海道の品川から淀まで17の宿場の年寄りが合同で提出した契約書である。幕府からの指令に対し、誠意をもって対処すると述べられている。 |

| 2015年9月17日 参加:18名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 33~36頁 街道の宿々は困窮しているので、御定め馬を朝鮮人御用として使うことを回避しようと、宿場の問屋・年寄たちが幕府の代官たちに訴願した書状。 |

| 2015年7月16日 参加:20名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 27~32頁 幕府の役人6人来朝に対して、東海道の品川から淀まで17の宿場の年寄りが合同で提出した契約書である。幕府からの指令に対し、誠意をもって対処すると述べられている。 輪読:テキスト(6-7月)の20~32頁 |

| 2015年6月18日 参加:20名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 20~26頁 朝鮮人来朝に対し、戸塚•藤沢•平塚•大磯の4宿の年寄りが共同で代官所へ意見書を提出した。概要は、通し人馬ではなく寄せ人馬により来朝に対応したい、という意見書である。 |

| 2015年5月21日 参加:13名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 17~19頁 朝鮮人の来朝に対し、戸塚・藤沢・平塚・大磯の各宿場の年寄が共同して、代官所へ提出した意見書の控え |

| 2015年4月16日 9時30分 参加:17名 | 9時30分 JR茅ヶ崎駅 改札口集合 会員長嶺敬子氏の案内により、大山街道筋の史跡(熊野神社-唖禅坊の句碑-水越家の長屋門)を見学し、次いで茅ヶ崎の某家宅を訪問しました。そちらは茅ヶ崎の旧家であり、昨年まで輪読していた「御仕置御定書」の写本を保存しておられます。同書を部会のテキストに使用し、昨年末に解読を完了しました。同家のお庭を借用して昼食をとり、歓談をいたしました。 |

| 2015年3月19日 参加:19名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 9~16頁 「享保四亥年朝鮮人御旅館御尋二付申上候事」 |

| 2015年2月19日 参加:20名 | テキスト:朝鮮人一件御用留帳 輪読した頁: 1~8頁 「享保四亥年朝鮮人御旅館御尋二付申上候事」 |

「御仕置御定書」

報告者:萩原史巨

| 年月日/参加数 | 内容 |

|---|---|

| 2014年12月18日 参加:15名 | 御仕置御定書 <九六>御仕置仕形之事 これが最終章であり、刑罰の内容を総括している。 鋸挽、磔、引廻之上獄門、火罪、斬罪、死罪、下手人、遠島など全部で四九項目が掲げられている。 この章で御仕置御定書の輪読が完了しました。 |

| 2014/11/20 参加:16名 | 御仕置御定書 <九一>村方帳面無印村役人咎之事 帳面を公開せず捺印してない役人は罰金とする <九二>軽悪事之者出牢之事 軽犯罪者が六〇日以上取調べを受けた場合は、さらに数日入牢させて宥免とする <九三>妻を売女致候御仕置之事 妻の同心を得ずに売女とした者は死罪とする <九四>追放入墨に成り候者ならびに悪事致し候者御仕置之事 追放されている地域を徘徊し悪事を犯した者は入墨とし、さらに悪事を重ねた者は死罪とする <九五>私に枡秤造り相用い候者之事 枡秤を私造して軽重大小に相違がなければ、咎めは軽くする |

| 2014/10/16 参加:14名 | 享保撰要類集 <五>および<六>死罪を実施する日は、祝儀や将軍家の忌日や誕生日を避ける <七>処罰を実施する際は、例書(判例書)を添える 御住置御定書 <八一>辻番人御仕置之事 犯罪を犯した公務員は重罪とする <八二>重科人死体塩詰之事 重犯罪人の死体は塩詰めにする <八三>留預ヶ者之事 重病人は入牢を保留する <八四>無宿片付之事 無宿人に引き取り手があれば渡し、無い場合は水替え人足に使うなどする <八五>縁談之事 人妻を虐待した者は死罪、婿養子を虐待した者は重罪とする <八六>質物出入取捌之事 八ヶ月以内に引き取りがなければ、質物は流す <八七>頻旅人宿送りに致候咎之事 医者にかからず、宿に留まっている病の旅人は所払いとする <八八>町人百姓帯刀を咎之事 帯刀した町人百姓は重追放とする <八九>新田無断引移候之事 新田を無断で耕作した者は、取払いの上、罰金とする <九十>御仕置者之倅出家願之事 島流しの罪になった者の倅は15歳まで親類へ預け置き、出家の願いがあれば許可する |

| 2014/09/18 参加:19名 | 享保撰要類集(八代吉宗時代の法令先例集) <四>鷹匠に属する餌差の役人が人馬を強要し金銭を借用したので、極門(=獄門、処罰するの意)にする。また 品川の名主が地位を悪用している疑があり、処罰する。 御仕置御定書 遠嶋再犯御仕置の事 島流しの刑に服している者が再犯した場合は、一段階重い罪とする。 |

| 2014/07/17 参加:15名 | 享保撰要類集(八代吉宗時代の法令先例集) <壱>乱気にて殺人をした者は牢に入れ、本性に戻ったら遠島にする。 <弐>無尽金を持って逐電した者は死罪とする。 <参>白紙手形による借り金は犯罪である。 御仕置御定書 人相書を以て尋ね者をすべき事 謀計・関所破り・親殺しをした者は人相書を以て御尋ね者とする。 |

| 2014/06/19 参加:17名 | 仕置問答 座敷牢の囚人の取扱いは 食事:一日玄米五合と飯汁、香の物なし 行水風呂 : 5~6月は6度/月、冬春は3~4度/月 月代は囚人同士で結う 御仕置御定書 (1) 15歳以下の罪人 殺人•火付けの罪人は15歳になるまで親類で預かる (2) 罪人の住所を隠した者 罪人と同罪とする |

| 2014/05/15 参加:17名 | 仕置問答 役人である代官が領主や郡代の眼を盗んで、公金300両を横領し遣い込んでしまった事件が発生。 これにつき幕府側からの回答は、罪は遠島か死刑であるが、さらに詳細に調査するように、とのことであった。 御仕置御定書 拷問についての定書には、殺人•放火•盗賊などを犯し証拠があるにも拘らず白状しない場合は拷問せよ、とある 関連する「徳川禁令考」の事例をも併読した。 |

| 2014/04/17 参加:17名 | 仕置問答 強盗殺人犯は引回しの上、獄門。 犯人の親族が犯行の実態を全く知らない場合は、無罪とする。 御仕置御定書 / 徳川禁令考 科人欠落ち尋ねの事。6ヶ月間捜査し、逮捕できない場合はさらに追跡する。 |

| 2014/03/20 参加:16名 | 仕置問答 日光街道の杉戸宿の足軽が他人に手疵を負わせ出奔したが、6ヶ月が過ぎ行方不明である。 幕府からの指示、さらに追跡せよ。 御仕置御定書/徳川禁令考 あばれ者・酒狂人の仕置、療治代の記事。 御仕置き。 |

| 2014/02/20 参加:19名 | 仕置問答 放火により入牢中に脱獄し再逮捕された罪人。 恩赦の対象にならず、死罪。 御仕置御定書 誤認逮捕、弓鉄砲による怪我、結婚式の石投げに対する御仕置き。 |

| 2014/01/16 参加:16名 | 元文2(1737)年「大岡越前守日記」 1月朔日の日記から、将軍吉宗および後の家茂と諸大名との江戸城における新年の儀式を読む。 仕置問答 旅籠屋における男女変死者の所持品の取扱い。 死罪判決人の牢破りの対応。 |

| 2013/12/19 参加:13名 | 仕置問答 牢屋から逃げた者の処置 <幕府の判断>当人は一等重罪とし、不寝番の者は中追放とする。罪人を逃げさせた者は死罪。罪人の親類が牢破りの道具を差入れた場合は処罰。 御仕置御定書 似せ金銀、毒薬、似せ天秤?枡?朱墨の御仕置。 |

| 2013/11/21 参加:16名 | 下男下女が密通し相対死をはかり、下男が下女を殺したが、自害を仕損ねた。 <幕府の判断>下男を下手人として処置する。 御仕置御定書 申懸(いいがかり)致候者 御仕置之事 <幕府の判断> 罪状により、中追放?重追放?遠島?死罪とする。 |